旧・国鉄の時代には、都市間を結ぶ中距離バスが各地で運行されていた。そんな国鉄の時代にできたバス……かなり数を減らしつつあるものの、往年の趣を残しながら今も一部の地域で走り続けている。

文・写真:中山修一

(バスマガジンWeb/ベストカーWebギャラリー内に、JRバス東北「白樺号」の現地撮影写真があります)

■ルーツを辿ると80年超え

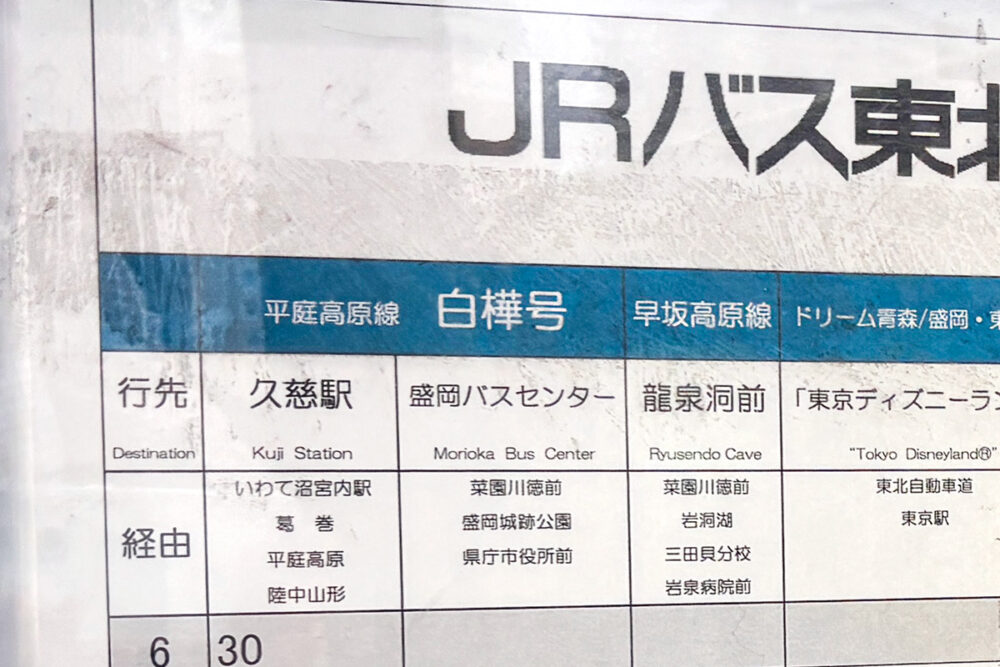

今回は、JRバス東北が毎日運転している都市間バス「白樺号」に注目してみよう。白樺号は2025年5月現在で、岩手県の盛岡と、同県三陸エリアに位置する久慈との間を結ぶ中距離都市間バスだ。路線の名称は「平庭高原線」。

この路線はもともと、岩手県の内陸部と海沿いをショートカットする形で、鉄道線を建設する計画があり、それに先立ってバスでの運行を始めたと言われる。しかし鉄道線が作られることはなく、そのままバス路線として定着、今日に至っている。

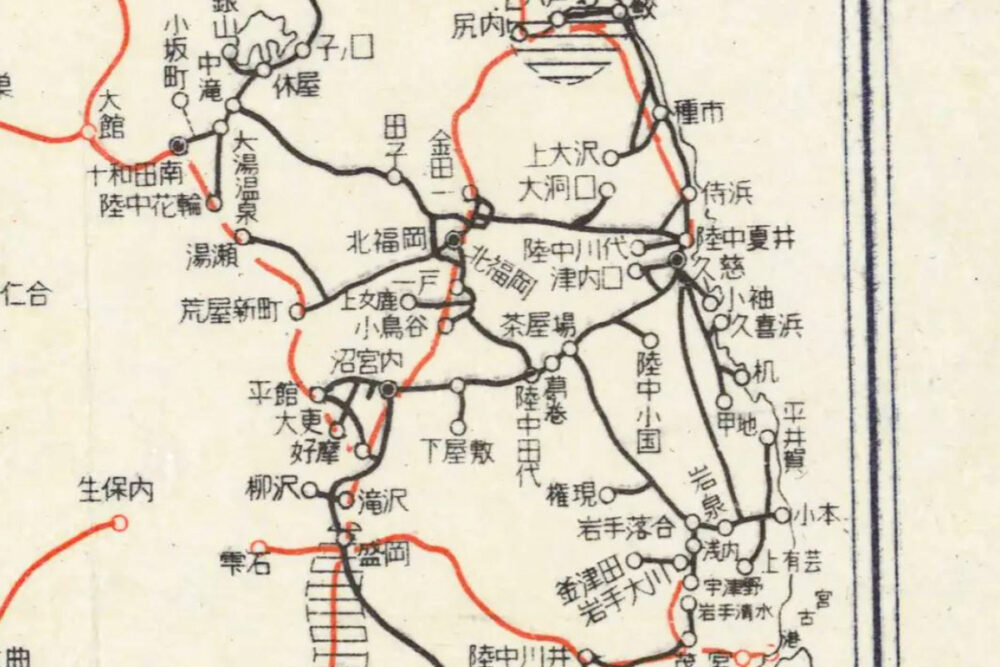

バス路線のルーツを辿ると、1939年11月25日に営業を開始した、国鉄自動車線の沼宮内〜茶屋場間と、1943年11月20日に開業した茶屋場〜久慈間の「沼宮内線」に行き着く。

沼宮内線は運行区間や路線名が頻繁に変わっているのが特徴の一つであるが、戦後に沼宮内線の一部区間を「平庭高原線」とも呼ぶようになり、盛岡駅から直通して久慈までを結ぶバスが運行されるようになった。

1964年の国鉄監修時刻表を参考にすると、平庭線/沼宮内線両方の欄に、盛岡発・沼宮内経由〜久慈直通の同じバスが掲載されている。1日2往復あり、所要時間は4時間48分。

■鉄道よりも速い観光路線

盛岡・沼宮内(現在のいわて沼宮内駅)〜久慈間を鉄道で向かうには、一旦八戸を経由する必要があるところを、県内を横断するようにして走る平庭高原線を使うと、新幹線がなかった時代は鉄道よりも短い所要時間で、盛岡〜久慈間を移動できた。

平庭高原線がショートカットルートとして機能するのに加え、昭和40年代に入ると道路の整備が進み、平庭高原線を観光向けに特化させる動きがあったようだ。

当時運転されていた、盛岡〜八戸〜久慈間を結ぶ急行列車「うみねこ」が廃止されたのもあり、それに変わる新路線の役割を兼ねて、1971年4月25日から、国鉄が平庭高原線を経由する、盛岡〜久慈間の特急バス「白樺号」の運転を始めた。

運行当初は1日2往復。1973年の時点では4往復に増便されたほか、複数台のバスを続行運転していたと言われる。「特急」の種別ではあるものの、運賃とは別に自動車“急行”料金(80円のちに100円)が必要だった。

1985年3月の時点で1日5往復。所要3時間18〜24分で全区間を結んでいた。また、時刻表に「ビデオテレビ装置車 観光ビデオ放映」の記載が見られ、そういった特別な車内サービスを行っていた時期もあったらしい。

国鉄からJRに移管された1987年4月の時点では1日7本(ビデオテレビ装置車)。JRバスになってから所要時間が約2時間50分に短縮している。

■国鉄バスのダイナミズム漂う今の「白樺号」

2025年5月現在、運行開始から54年が経ち、今の「白樺号」がどうなっているのか。現在もJRバス東北が運行を受け持っており、曜日共通・1日5往復の設定。うち盛岡起点で盛岡駅前始発が3本と、駅から2.5kmほど離れた盛岡バスセンター始発が2本ある。

「白樺号」は当初から1ドアの中距離向け大型車が使われている。今も日野セレガなどハイデッカータイプで乗合仕様の、いわゆる高速車(トイレなし)での運行となっていて、使用する車両の種類は今日も同等と言える。

見た目が高速バスとほぼ同じであるため、高速バスなの? と一瞬思ってしまうかもしれないが、「白樺号」に関しては昔と変わらず一貫して一般道のみを走る、形式上は普通の路線バスにあたる。

その点が、全国の一般国道を縦横無尽に駆け巡っていた時代の、国鉄自動車線のダイナミズムを漂わせる大きな魅力へと繋がっている。

盛岡駅始発で行程109.7kmまで延びる全区間の停留所の数もトータル82+5(盛岡バスセンター始発)カ所と、一般路線バスらしいボリュームであるのも特徴だ。

コメント

コメントの使い方