■バスは後発の名詞ゆえに

さて、「バス」という言葉自体は英語ベースのカタカナ語であり、定着したのは昭和の時代に入ってかららしい。

バス定着以前には、バスのことを乗合自動車と呼ぶのが普通だった。そこで今度は検索ワードを「乗合自動車」に変えて探してみた。

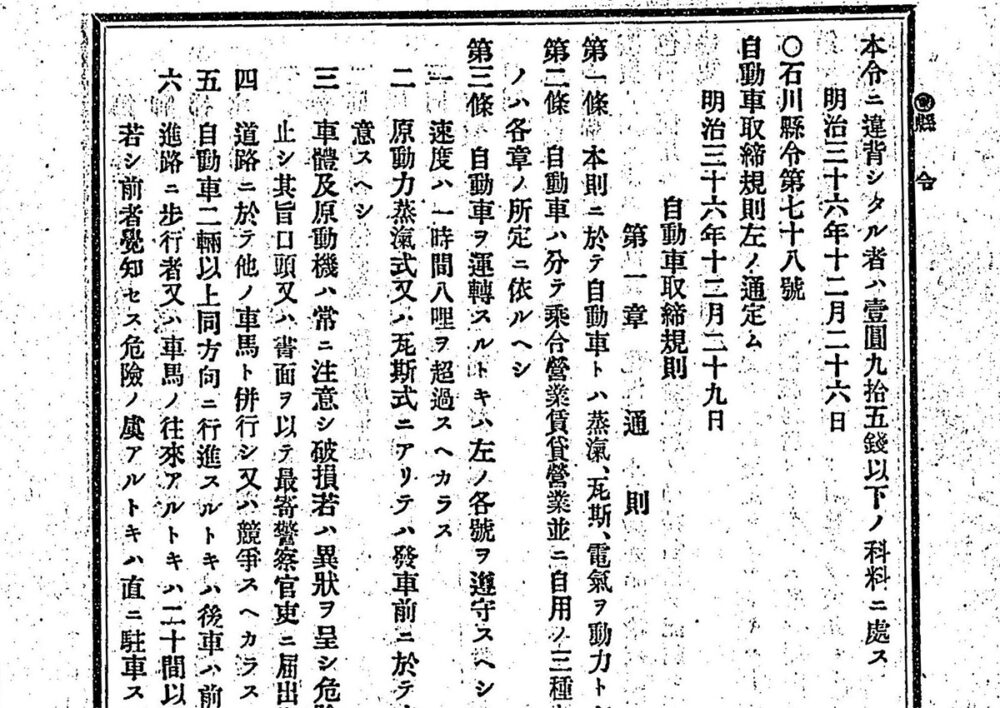

すると、乗合自動車に関する記載のある、年代的に最も古かったものが、1903年の『石川県令達全書』。

これは、県に届出が必要な事業などの法令や手続き方法をまとめた本で、項目の中に自動車にまつわる取り決めが含まれていて、そこに乗合自動車業を開業するにあたっての規定が書かれている。

1903年は京都で日本初の路線バスが走った年であり、乗用車すら珍しかった時代に、すでにバスに関する法的な決まり事が、石川県で作られていた点が大変興味深い。

■乗り物と旅行の深い絆

法令集のようなお堅い書物のほか、同年代に乗合自動車を登場させた本が他にあるか、さらに探してみたところ、乗合自動車もまた旅行関係が多かった。

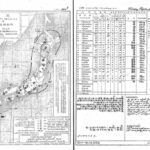

専門性の高い書物では、1915年に発行された自動車の構造の解説本『ガソリン発動機自動車』が、国会図書館の蔵書の中では最初期とみられる。

同書には、ディムラー製ガソリンエンジンが、ロンドン市内の乗合自動車向けによく使われている、という記述がある。

ともあれ、国会図書館に所蔵されている中で、バスが出てくる最も古い文献のテーマは「旅行記」で、とりわけ明治〜大正時代においては、全体的に旅行関係が圧倒している印象を持った。

【画像ギャラリー】バスが出てくる太古の文書(7枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方