写真撮影において、バスや電車などの乗り物は恰好の被写体。そんな乗り物を撮っていると、意識したわけでもないのに、失敗写真ができあがるケースがと呆れるほどあり、「またやっちまったか……」と後悔することがしばしばある。そんな失敗にはどれもこんな要因が絡んでいるように思えるのだ。

文・写真:中山修一

(「またか」な乗り物失敗写真ギャラリー付きフルサイズ版はバスマガジンWebもしくはベストカーWebをご覧ください)

■マニュアルモードと記憶力の戦い

ありがち乗り物失敗写真の要因として最初に挙げられる例が、スマートフォンやコンデジよりも、一眼レフを使用した場合によく発生する、撮影者自身を起因とする凡ミスの類だ。

よく晴れた日、外にバスや電車の写真を撮りに出掛けて、基本はオートや好みのシャッター速度/絞り値に固定して持ち歩くとする。

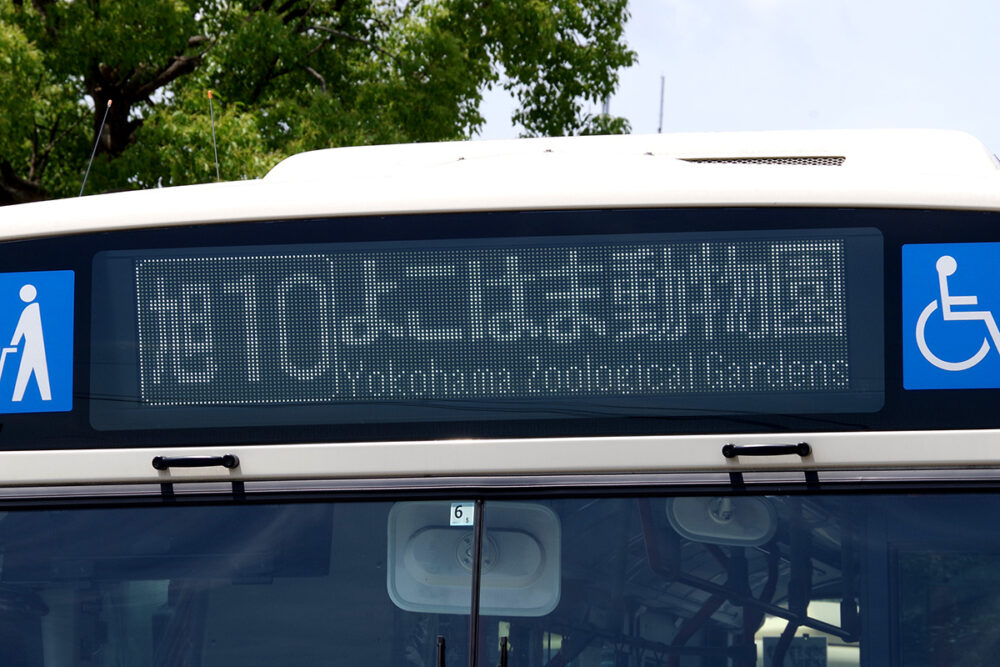

例えば、途中でバス・電車のLED行先表示を撮ろうとして、基本設定のままでは表示が切れてしまった。そんな時はマニュアル操作でシャッター速度を落とせば対処できるケースが多い。

これでLED行先表示器の写真はきれいに撮れるハズであるが、問題はその後。カメラの設定を元に戻し忘れてしまうと、次が少々やっかいだ。

道を歩いている向こうから、ちょっと気になるバスや電車の車両がやってきて、あれは撮っておきたい! とばかりにシャッターを切る。

そうすると、周囲の明るさに対してシャッター速度が遅すぎて、写真全体がヤケに白くなったり、ブレブレな写真が撮れてしまったりする。

これとは逆に、高速シャッターで撮影していたのを忘れて、そのまま室内や屋根の下などに移動して撮ると、100年前のハリウッド映画のニセの夜みたいな、それはそれは暗〜い一枚が嫌でもゲットできる。

そんな明るすぎ/暗すぎな写真が撮れた時に限って、被写体が特に興味を持っているやつだったりするので、ちょっと凹むまでがセット。

■ぼくを見て、もっと撮って:柱

次は、撮影者本人に落ち度はなさそうであるが、常に撮影者と鍔迫り合いに火花を散らす間柄にいるのが「柱」である。

電柱や標識のポール等々、柱にも様々な種類形態が見られる。この「柱」が、バスや電車にまつわる写真を撮ろうとすると、なぜか物凄い高確率でフレームに入り込んでくる。

とりわけ電車では、車両本体を外から撮りたいと考えて、線路の周囲に遮蔽物のない場所を見つけて、バランスの良さそうな位置に立ったとする。

ところが、バランスが良いと判断した位置であればあるほど、レンズ軸線上の車両の先頭部が来るあたりに、何かしら柱の類が立っていることが多いのだ。

また、開けた場所で列車の流し撮りをするべく、やってきた列車に合わせてカメラをスイング、ここだ!と思ったところでシャッターボタンを押すと、車両の顔と線路の手前に立っている電柱のポジションが、ビッタリ合ってしまう事例も後を絶たない。

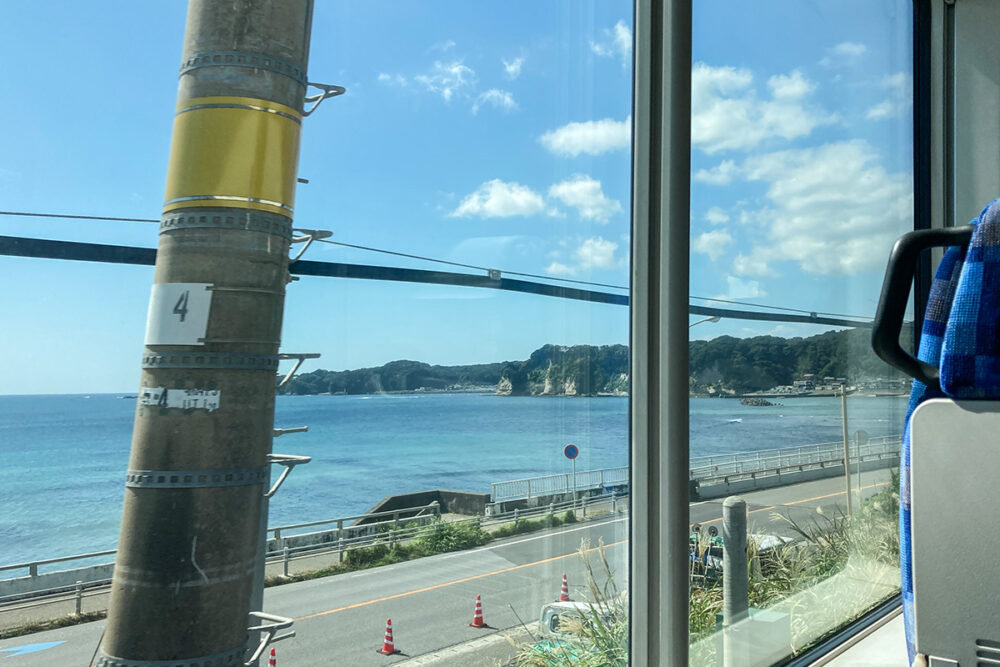

一方でバス/電車に乗車中も油断できない。流れゆく外の景色を眺めていて、ここ背景がキレイだな〜、とカメラやスマートフォンを取り出して、記念に一枚カシャっと撮影。

こうして撮れた写真に目をやれば、スーパーコンピューターで計算してタイミングを合わせたかのような、背景を一番見たい位置に柱が写っているのは日常茶飯事だ。

コメント

コメントの使い方