20世紀中頃に製造されたバスなどの商用車といえば、重厚な鉄材をガチガチに溶接して作られているイメージを何となく抱いてしまう。となれば、当時のバス車両は最近の同種の車に比べて重かったのだろうか?

文・写真(特記以外):中山修一

(バスマガジンWeb/ベストカーWebギャラリー内に、バスの重さ今昔対比にまつわる写真等があります)

■大昔のバスと最近のバスの重さ比べ

新旧のバス車両で重さを比べるにあたり、ここでは小難しい条件要素は一切置いておくとして、カタログに記されている車両本体の重量のみを比較材料に、各車の重さの違いを見てみよう。

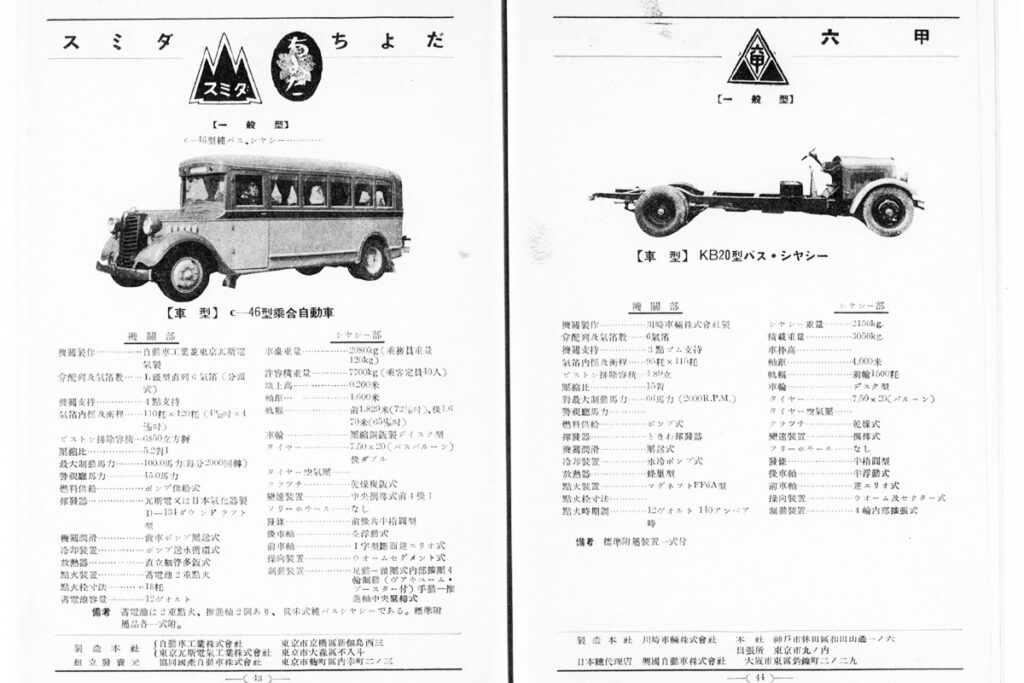

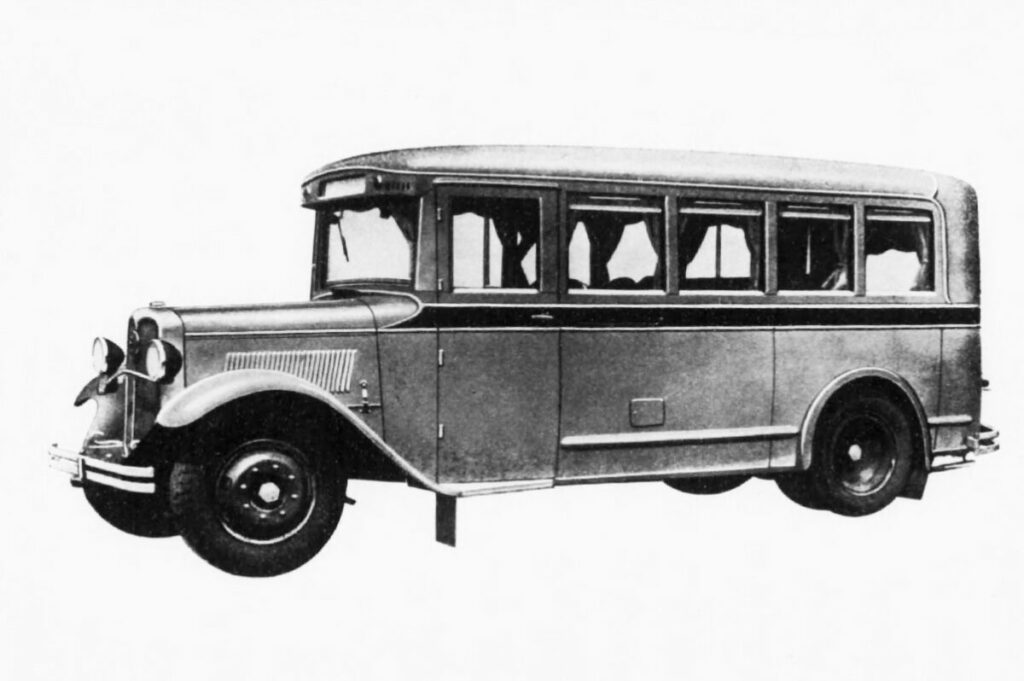

1台目は戦前に使われていた日本製のバス車両から、「いすゞBX40」に登場いただいた。1930年代に製造された、国産車としては初期のグループに入る。

昔のバスではごく一般的な、トラックとほぼ同じシャーシに、コーチビルダーが別途制作した車体を載せた車両構成。

BX40はフロント部分にガソリンエンジンを積んだ、見た目的にはボンネットバスタイプの路線バス車両となっている。

全長5,980mm(リアバンパー含まず)、全幅1,950mm。載せた車体によって多少の差異はあると思われるが、定員は概ね20名といったところ。

肝心の重量であるが、車台2,180kg、車体1,750kgとあり、合わせると3,930kg。カタログ値では約3.9トンの重さがあったとされる。

2025年現在、戦前のバス車両と同じ形態の車は製造されていないため、ここでは車体サイズが似ていて、20〜30人乗りの車種を比較対象にした。

この場合、バスの規格的に最も近いのはマイクロバスになる。26人乗りで全長6,245mm、全幅2,010mmの、三菱ふそうローザのショートボディが丁度良さそうだ。

最近の三菱ふそうローザの重量は3,650kg・約3.7トンだ。この場合、BX40の3.9トン vs. ローザの3.7トンになり、同種のバスでは戦前製のほうが少し重かった、ということになる。

■昔のマイクロバス vs. 今のマイクロバス

三菱ふそうローザには長い歴史があり、1960年代には同名の車種が既に存在している。では続いて、昔のローザ vs. 今のローザの重さではどうだろう。

古いモデルは1967式のB22Dをサンプルにした。結果は旧モデル3.1トン vs. 現行モデル3.7トンで、昔のほうが軽かったようだ。

■ボンネットバス vs. 中型路線車

3台目は戦後の日本を支えたアイコン的存在であるボンネットバスだ。ここで取り上げる車種は、1965年に製造された日産U690だ。

仕様によって多少変わるようだが、定員53名、全長8,140mm、全幅2,350mm。車両本体の重量は5,420kg、約5.4トンになる。

ボンネットバスもまた、今日では普通に使われるバス車両としては既に存在しないに等しい。それを踏まえた上で車種を選ぶとすれば、なかでも基本スペックが似ているのは中型路線車になる。

現在の代表的なモデルは、いすゞエルガミオ/日野レインボーの2種。これらは共通設計になっており、姿形はほぼ一緒だ。

エルガミオ/レインボーのスペックを見ると、定員60名、全長8,990mm、全幅2,300mm。重量は7,940〜8,010kgほどで、大まかには8トンある。

5.4トン vs. 8トンと、だいぶ差が開いて、定員50〜60名程度の路線バス車両という枠組みにするなら、古いボンネットバスのほうが軽い結果が出た。

コメント

コメントの使い方