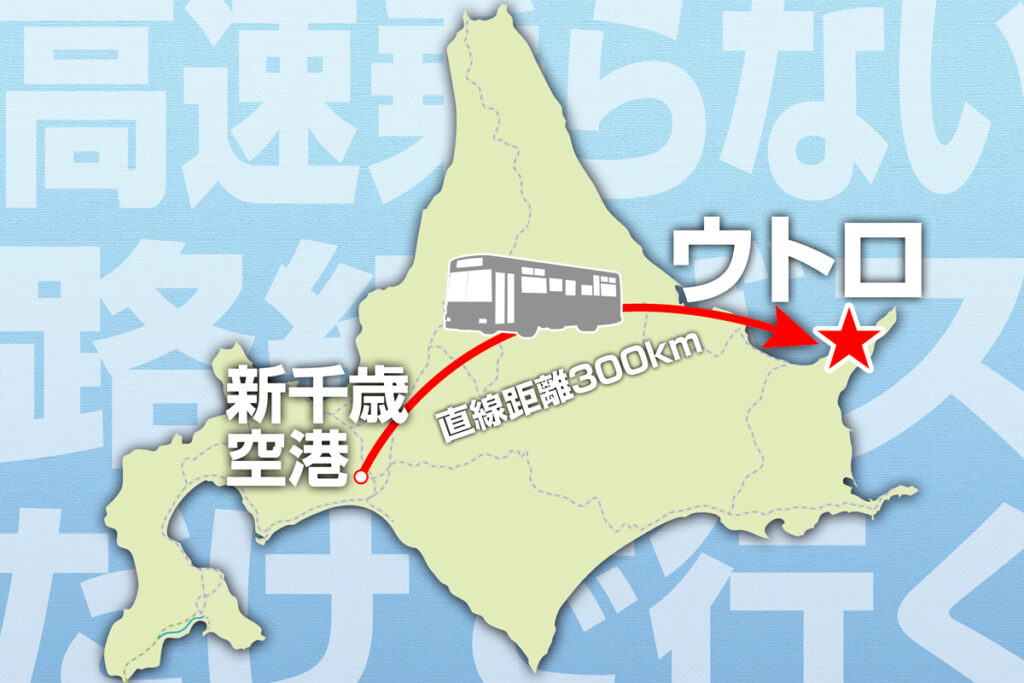

道東の主要都市の一つである北見市・北見の町と、現在は市町村合併によって同じ北見市内にあって、北見から40kmほど離れた場所に位置しているオホーツク海沿いの町・常呂(ところ)。この2つの町をタクシー以外の公共交通機関で移動する際、重要な存在感を放つのが路線バスだ。

文・写真:中山修一

(バスマガジンWeb/ベストカーWebギャラリー内に、北海道北見バス常呂線の写真があります)

■ずっとバス一筋な場所

北見〜常呂間を結ぶ路線バスが、北海道北見バスによる「常呂線」だ。2025年現在、この2つの町を乗り換えなしで移動するには常呂線しかなく、路線バスが唯一にして貴重な交通手段となっている。

北海道といえば、1980年代まで通っていた国鉄/JR線の廃止によって、バスが代わりの足となる経緯が王道であるものの、北見〜常呂間には鉄道の建設が計画されたことはなく、常呂線は鉄道代替バスの例に当てはまらない。

そのため、バスが“唯一”という立ち位置は今に始まったわけではないようだ。では常呂線の区間をバスがいつ頃から走り始めるようになったのか。各文献を頼りに探ってみると、なかなかどうして古い時代まで遡れる。

■昭和1ケタ生まれの路線

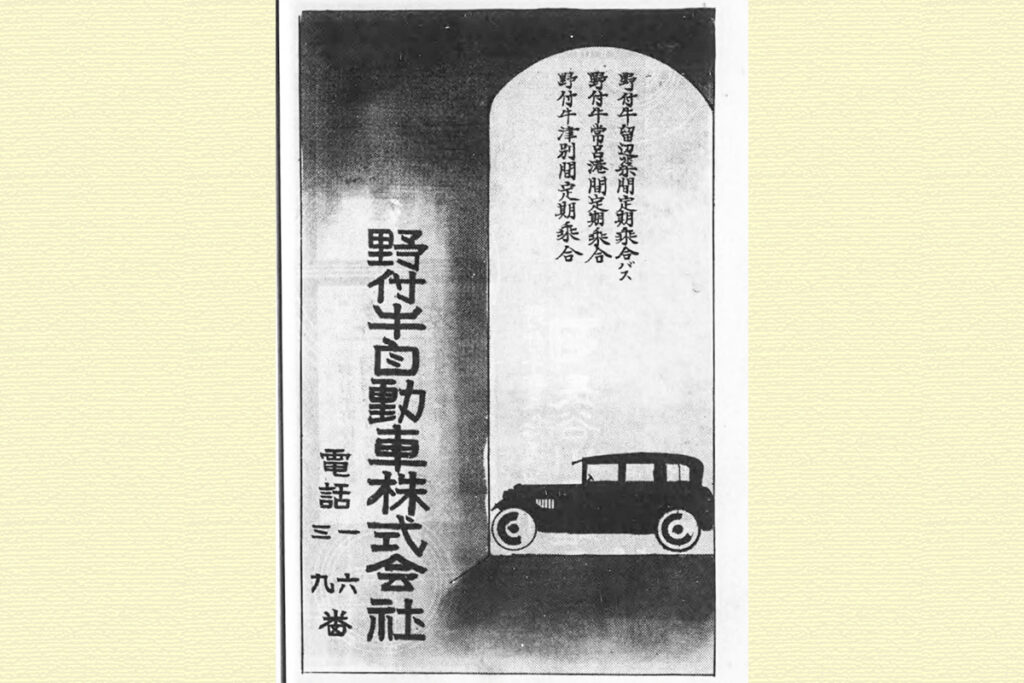

常呂線のルーツと考えられるものが、1929(昭和4)年6月に開業したとされる野付牛自動車のバス路線だ。

1933年発行の『常呂村概況』に、「定期自動車毎日三回往復ス途中川沿、手師学、仁頃停車場アリ」と記載があり、現在の常呂線の経路設定と実によく似ている。

1930年の全国鉄道時刻表に掲載されているバス情報を参考にすると、当時の北見の旧地名だった野付牛(のつけうし)〜常呂港間およそ45.6kmの距離を2時間で結んだとある。運賃は2円50銭。

また、当時の運行ルートに使われていた北見〜常呂間の道路は未舗装で、冬場は路面状況が荒れて通行が難しかったため、バスも5〜11月までの期間運行になっていた。

その後、野付牛自動車は周辺のバス会社と合併して北見乗合自動車→北見バスに変わり、1998年に新会社の北海道北見バスへと移行した。

さすがにバスの運行会社は何度か変わっているものの、1930〜2020年代の時刻表に目を通すと、概ねどの年代にも北見〜常呂間が掲載されていることから、路線自体はどうやら開設当初から途切れていない様子だ。

ちなみに、常呂〜網走間にも網走バスによる、同名の「常呂線」が通っている。こちらの常呂線のルーツは1927(昭和2)年と言われ、北見〜常呂間の路線よりも少し先の開業だったらしい。

北見〜常呂間と常呂〜網走間のバス路線は、どちらも同じバス事業者(旧・北見バス)が運行していた時期があり、ちょっとした姉妹関係を持っているとも解釈できそうだ。

■北海道北見バス 常呂線のプロファイル

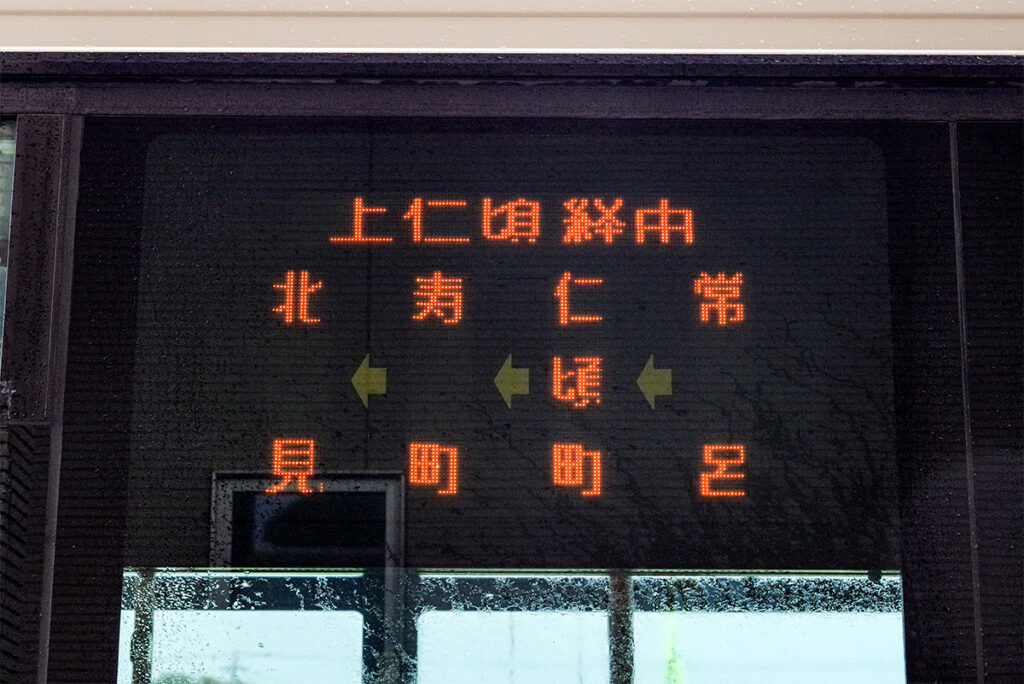

昭和1ケタからバスが存在した名門の風格を漂わせる北見〜常呂間の路線。2025年現在に北海道北見バスが毎日運行する「常呂線」は、平日1日あたり常呂行きが4本、北見行き5本のダイヤ設定。

北見発の便を例にすると、JR北見駅前の隣にあるバスの拠点・北見バスターミナルの3番乗り場が始発になっている。

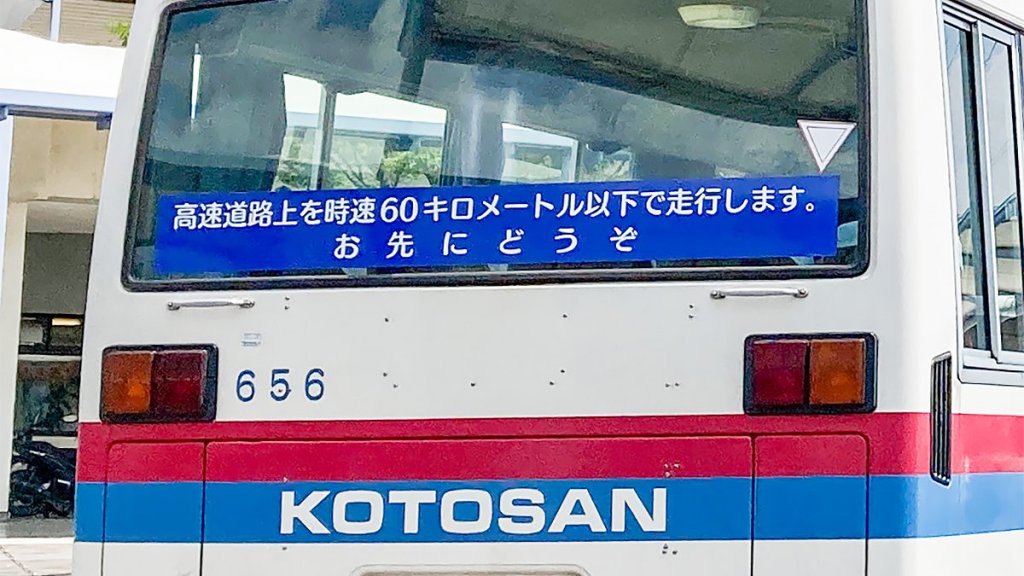

2025年9月の現地訪問時にやって来た「常呂」行きを掲げた車は、長さ10.5mクラスの大型路線車。角形ライトを左右縦に2つずつ配置した少し昔のジェイバス顔、2006年式の日野ブルーリボンだった。

ローカル路線バス向けの車両といえば、長さ9mクラスの中型路線車や、さらにコンパクトな小型路線車、場合によってはワゴン車のような必要最低限にまでダウンサイジング化されるのも珍しくない中、常呂線では依然フルサイズの車による、がっしりとしたバス旅が期待できる。

コメント

コメントの使い方