9月20日はバスの日だ。明治36年(1903年)9月20日に日本初めてバス運行が京都市で行なわれたのを記念して昭和62年(1987年)に日本バス協会が「バスの日」に定めた。この日に合わせてイベントが開催される。過去にイベントで行われた「バスの乗り方教室」を取材したので改めて復習がてらご覧いただきたい。

文/写真:東出真

編集:古川智規(バスマガジン編集部)

(詳細写真は記事末尾の画像ギャラリーからご覧いただくか、写真付き記事はバスマガジンWEBまたはベストカーWEBでご覧ください)

■そもそも路線バスとは?

バスに乗るにはまずバス停に行く必要がある。路線バスは、道路運送法第3条第1項のイで定められた「一般乗合旅客自動車運送事業」に区分されており~(中略)~国土交通省より認可を受けなければ事業を行うことができない。

ちなみに同法では「一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない」と定めているので、一般的な解釈では並んでいた順番で運送することになろう。

定められたバス停で停車または乗降を行い、決められた順序(路線)で運行しなければならないのが路線バスである。これは高速バスも同じだ。

よくSNSで「追いかける客を待たずに、走り去ってしまう路線バス」というのは、厳密にいえばダイヤを遅らせて待つわけにはいかないし、停留所でない場所で乗降させてもいけないのである。

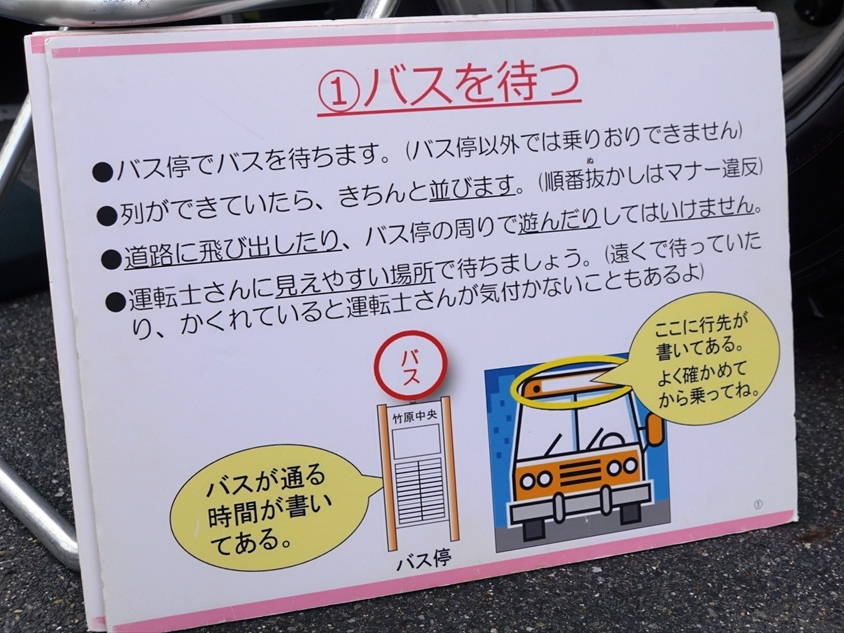

■バスの待ち方

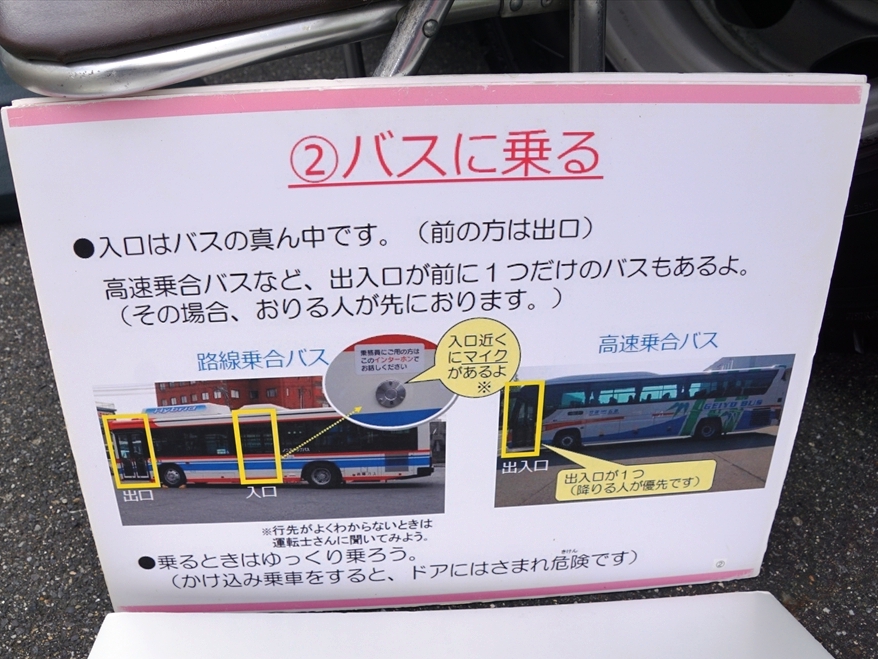

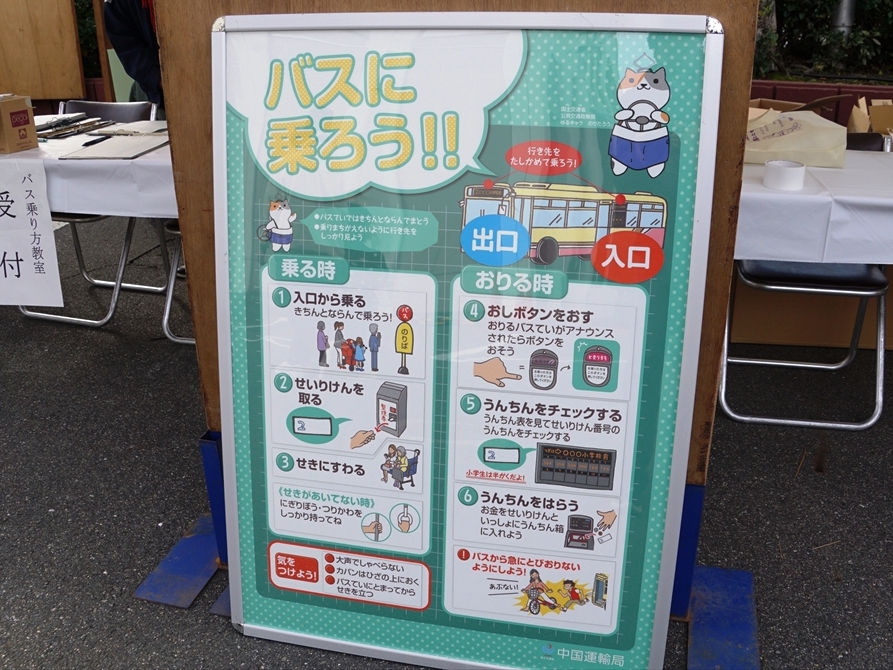

バスが到着したら乗車したいバスなのかどうの確認だ。路線バスは前面や車体側面に行き先や経由地が表示されているはずだ。系統番号が設定されている場合はそれも確認できれば完璧だろう。なお不安があれば扉近くにインターホンがある車両もあるので運転手に尋ねるとよい。

バス停で日差しを避けるため日陰で待つ場合は、運転士から旅客が見えないと乗降なしとして通過してしまう可能性もある。危険なので前に出てくる必要はまったくないが、バス停付近の見えやすい場所で待つと良い。

■座る・つかまる・止まるまで待つ

乗車したら座ろう。混雑している場合はつり革や手すりに掴まろう。日本バス協会で行っている「車内事故防止キャンペーン」にもあるが、安全運転に徹していてもやむを得ず急ブレーキをかけることはある。転倒事故防止のため高齢者ほどしっかりと掴まってもらいたい。

鉄道では停車駅が近くなると荷物を降ろし、乗降扉に向かうことが普通で「支度してくれ」という主旨の放送が流れる。しかしバスの場合はこれだけはNGだ。降車の際はバスが完全に停止してから、あるいは扉が開いてから席を立ってよい。

■路線バスでシートベルトは不要?

ちなみに自動車ではシートベルトは今や基本中の基本だが、一般路線バスにシートベルトはない。貸切バスや高速バスには設置されているが、これには根拠がある。 あくまでも一般的な例で都市高速道路等を通行する場合は都道府県により取り扱いが異なるので省略する。

シートベルトは、国土交通省が定めた「道路運送車両の保安基準第二十二条の三」により、乗車定員10人以上の自動車の場合、高速道路等を走行しないものであれば、運転席およびこれと並列の座席(助手席等)にはシートベルトの設置をすることが義務づけられている。

よってこれ以外の座席にはシートベルト設置は義務づけられておらず、路線バスの客席に設置義務はない。では、なぜ着用義務がないのかというと、路線バスは主に市内や住宅街を低速で運行することが前提で、事故のリスクが比較的低いと考えられているためだ。

短距離移動を目的としているため、全ての乗客が長時間座席に座ることをがなく、短い距離で乗降が行われることが前提になっている。よって着脱に時間がかかり運行時間に影響が出てしまうと困り、何よりも立席乗車もできる構造なので着用義務がないとされている。

コメント

コメントの使い方