乗りに行ったり写真に収めたり……バスの趣味にも色々な楽しみ方がある。そのメニューには、すでに乗り物としての役割を終えた後も、往時の面影を留めている「廃バス(廃車体)探し」も含まれているのだ。

文・写真:中山修一

(廃バスとそれにまつわる写真付きフルサイズ版はバスマガジンWebもしくはベストカーWebをご覧ください)

■ある意味でトレジャーハント

特に郊外へ出かけると、もう動くことのないまま長い年月を経て、車体のあちこちが傷み朽かけたバスの廃車体が、道路脇などにポツンと置かれている光景をたまに見かける。

そんな廃バスも今は極端に数が多いわけでもなく、目にすると「おっ!」と思えるくらいのレア度を持っているせいか、ちょっとした宝探し的な要素が加わって、探して発見するのが楽しみに変わったりする。

車両本体を眺めて楽しむために整備された「保存車」ともまた性質が異なり、廃バス探しは広い範囲での趣味のジャンルとして考えるなら、廃墟・遺構系の面白さと方向性が似ている。

■見つかればゴール、ではあるけれど

どうして各地に廃バスがポツポツ残されているのか……決してゴミとして乗り捨てられた訳ではなく、バス会社で使われていた車両が引退したのち、物置や事務所・集会所などに使う建物の代わりとして引き取られ、今日に至るものが大半を占める。

廃バスを探すにあたって、事前に調べてからでも良いし、適当に街を歩いて「出会えればいいや」くらいのカジュアルさでも良い。筆者としては後者かつ廃バス本体を目視で確認した時点で、その日はミッションクリアということにしている。

しかし、先日ふと思ったのが、廃バスを見つけるのには割と興味があるにせよ、その廃車体がどんな車種であるかを、これまで殆ど気にしてこなかった点だ。その理由はおそらく、廃バスの年式が極端に旧そうなためだ。

バスが好き、と言っても年代的な守備範囲と得手不得手はもちろん個々にあり、筆者に新旧のこだわりは大して無いものの、どのバスが一番好き? と聞かれたら「エルガ」と答える手前、3世代・4世代あるいはそれ以前に作られたバス車両となれば、さすがに世代差がありすぎて車種まで気が回らないのかもしれない。

とはいえ、急に気になってきたというのもあり、今回は九州と北海道でそれぞれ見かけた2台の(かつて乗り物だった頃の)正体を軽く探ってみることにした。

■飛び出た目玉がチャームポイント

1台目は九州の熊本県、天草地方で偶然出逢った1台。飲食店の送迎用に今も使われていると思われるマイクロバスの隣に置かれていた。

そのマイクロバスも2ケタナンバーで、1982〜92年まで作られた2代目トヨタ・コースターだったので、こちらも中々の貫禄の持ち主であるが、今回は廃バスに専念したい。

全体的に角の取れたスタイルのボディで、前と中央に1カ所ずつドアのある2扉タイプの大型路線車と見られる。ちょっと飛び出た丸目2灯のヘッドライトが可愛らしい。

旧いバスでは結構な割合で付いていた通風口が前面に2つあり、フロントガラスの左右と中央合わせて3本の縦桟が入っている。系統番号と行き先が個別に取り付けられた方向幕も見どころ。

丸目2灯のバスは1960年代が“旬”な時期。同年代のバスといえば、側面にバス窓と呼ばれる小窓がズラリと並んでいるイメージながら、こちらは2段のアルミサッシ窓が付いているタイプだった。

さてこのバスは何者なのか……なにしろ現行のバスを調べる方法は使えず、外見から判断するしか手立てがないため、昔の自動車カタログを開いて、各車種と照らし合わせつつ似ている車両を探した。

最初は、東急田園都市線宮崎台駅下の「電車とバスの博物館」に保存車(兼遊具)が1台ある、日野自動車の「RB10」かな? と思った。RB10は全国で幅広く使われた大型路線車だ。

ところがよくよく眺めてみると、前面おでこから側面へ流れる雨樋のラインがRB10とは違う感じがする。同様の雨樋形状かつサッシ窓の車を探してみたところ、かなり似ているのが「トヨタ DR15」だった。

2025年現在は燃料電池バス「SORA」を発売しているトヨタであるが、ディーゼル車の大型バス製造は1970年代が最後になっているため、燃料電池車を除くトヨタの大型バスにはビンテージしかないのが特色。

このDR15は1960年代後半に製造されたものと思われるが、60年代の終わり頃には丸目4灯のDR15が登場している反面、70年代始め頃に2灯で作られたタイプも存在するようで、年式の特定は難しいかも。

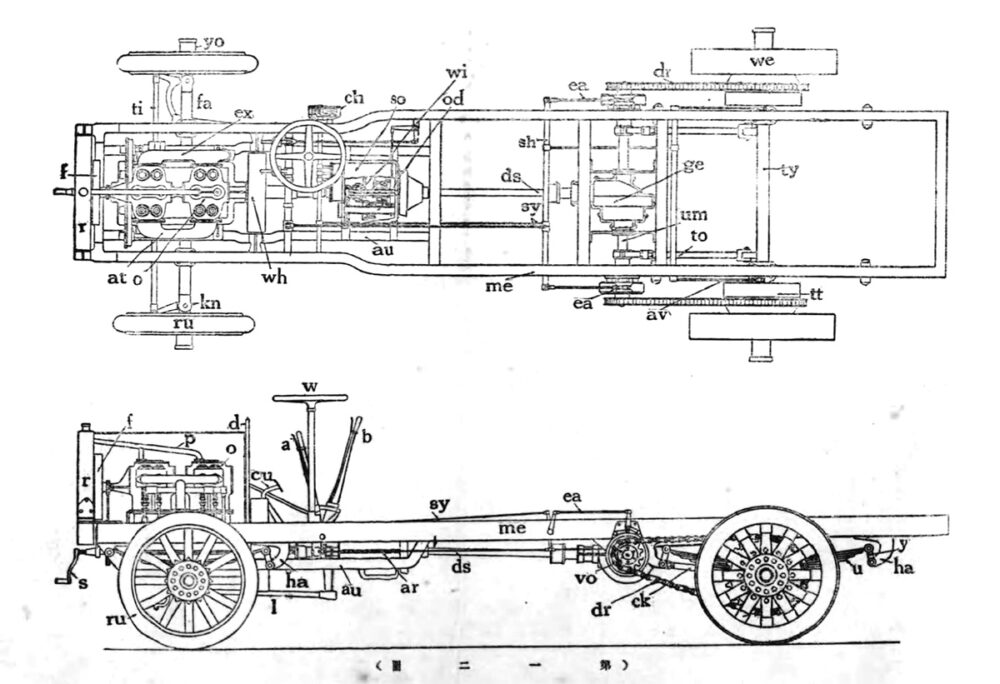

1968年のカタログ掲載モデルのデータを参考にすると、全長9.17m、全幅2.49m、全高2.99m、ホイールベース4.2m、定員70名程度、最高速度95km/h、6,494cc 130馬力の2D型ディーゼルエンジン搭載、といった基本スペックを持つ。

コメント

コメントの使い方「1つ目」のトヨタDR15ですが塗装から見て九州某社が出自であり

その社の更新修繕の仕様により改造された後天的なものです。