1985年5月発行の国鉄監修・交通公社の時刻表によると、常磐線には科学万博臨時列車のエキスポライナーが上下ともに28本が運行されていた。つくば科学万博の観覧客はこの列車に加え、通年運行の普通列車にも乗車して万博中央駅に降り立つと、スーパーシャトルに乗り換えて万博会場へと向かった。

(記事の内容は、2021年11月現在のものです)

執筆・写真(特記を除く)/諸井泉(元シャトルバス中央事業所第6グループ運営管理者)

※2021年11月発売《バスマガジンvol.110》『日本を走った初めての連節バス』より

■10台が1セットとなった路線バスの梯団運行は壮観な眺め

スーパーシャトルは朝と夕方は10台が1セット、日中は5台がワンセットで運行されたが、朝夕はバス専用レーンを10台が並んで走る圧巻の姿が、スーパーシャトルの名物風景となった。

車列を組んだ梯団運行は貸し切りバスではよく見かけるが、路線バスとしてはスーパーシャトルだけが演出できたといえる、当時だけの光景であった。

10台が1セットで運行されたものの、乗客は均一に乗車していたわけではなく、満員のバスもあればガラガラのバスもあった。

これは、万博中央駅の改札口を出て乗降者用ブリッジを渡って乗り場へ向かう際、誘導員がブリッジ上で案内をしていたものの、人の流れを10カ所の乗降口に均一に誘導できなかったためと思われた。

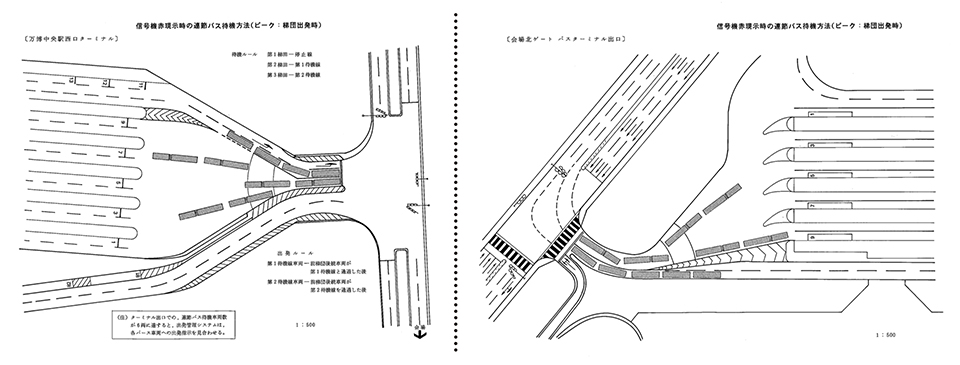

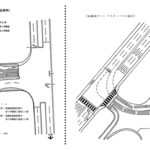

万博中央駅西口ターミナルでは朝夕は10台が1度に出発するが、ターミナル出発口でのスムーズな運行を確保するため「出発管理システム」が導入されていた。(詳細は別途)

また、出発口での待機ルールとして第1梯団:停止線、第2梯団:第2停止線、第3梯団:第2停止線が決められ、出発ルールとして第1待機車両は前梯団後続車両が第1待機線と通過した後、第2待機線車両は前梯団後続車両が第2待機線を通過した後となっていた。(上図参照)

■閉門後の積み残し客が2000人にまで及んだ日もあった!!

運行スケジュールは土日祝日や夏休み期間中は100台、平日は80台が稼働した。運転者は8~11時間拘束され、ハンドル時間は1日合計で5時間。1日平均8回に分けて運転し、走行キロは1日約200kmに及んだ。

科学万博が開幕し、春休みともなると入場者数が徐々に増加し、午後7時の閉門ギリギリまで粘る来場客が増え、積み残しが出るようになった。春休みの多い日には閉門時間を過ぎても約2000人が残り、連節バス25台、在来バス7台を臨時で動かして午後8時過ぎまでかけてしのいだ。

その後も多い日では連節バス45台、在来バス10台を増便していた。このダイヤの運行表作成にあたっては、三菱総合研究所が一般の人に対して行った「いつ頃帰りますか」というアンケート結果に基づいていた。

それによると午後4時から5時が最も多くなっていたことによるが、実際には最後まで粘る観客が多かったことから相次ぐ増便となっていた。

この頃は開幕直後であったため観客は近隣から来ている人の割合が高く、遅くまで観ていても帰りの足に困らない人たちと分析していた。

しかし、こうした予測が他人任せであったため、周辺ビジネスを含め大きな痛手となることなどこの時は知る由もなかったのだ。

【画像ギャラリー】開催早々残業運行!? つくば科学万博会場と万博中央駅を結んでいた「つくば85スーパーシャトル」(5枚)画像ギャラリー

![神姫バスが6日間に及ぶ[瀬戸内定期観光]クルーズを超豪華バス「YUI PRIMAOLIVIA」で運行開始!!](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/sites/3/2025/03/09101730/sub10.jpg)

コメント

コメントの使い方