現在、連節バスは全国各地のバス事業者で運行されているが、つくば科学万博で運行されていた連節バス(スーパーシャトルバス)のノウハウが生かされたというものではなく、運行に携わったバス事業者にはその資料はほとんど残されてはいない。

(記事の内容は、2023年3月現在のものです)

執筆・写真(特記以外)/諸井泉(元シャトルバス中央事業所第6グループ運営管理者)

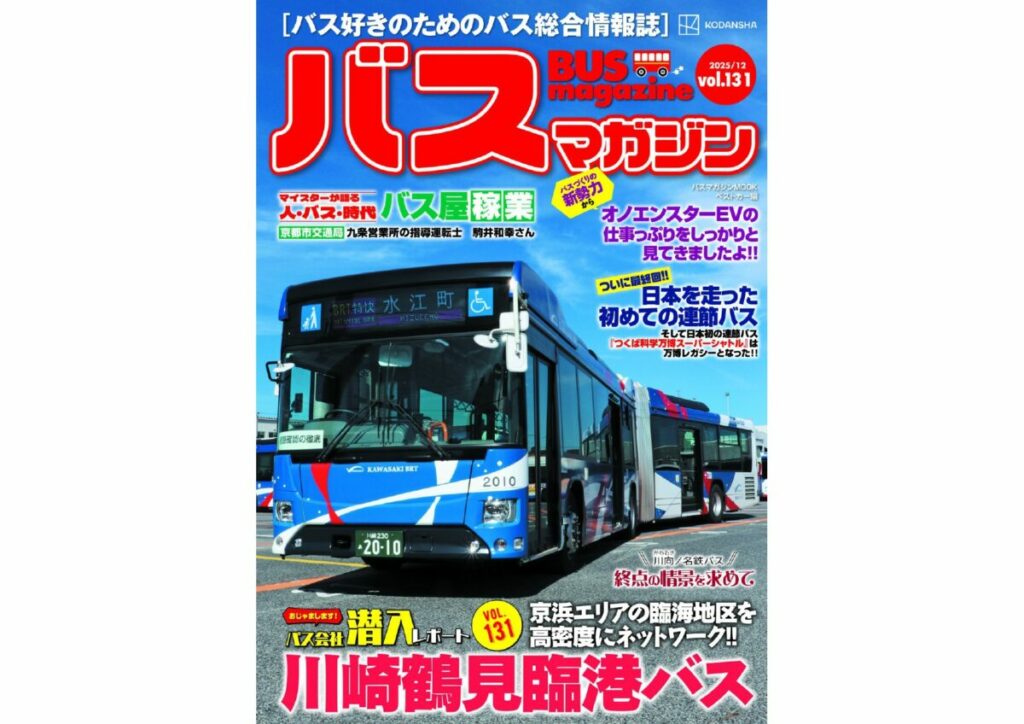

※2023年3月発売《バスマガジンvol.118》『日本を走った初めての連節バス』より

■現在と当時の連節バスとの共通点や相違点を検索してみる

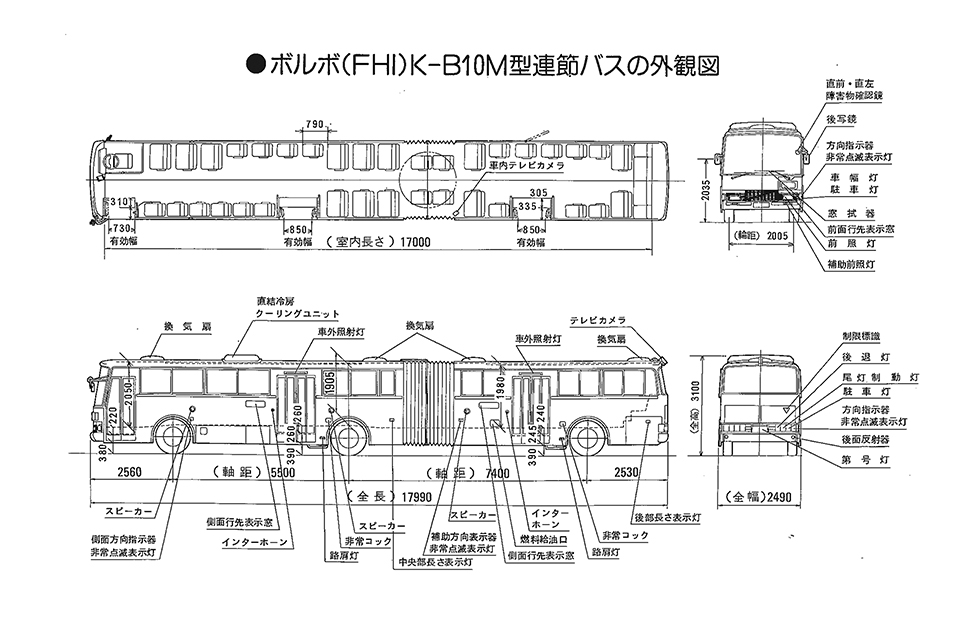

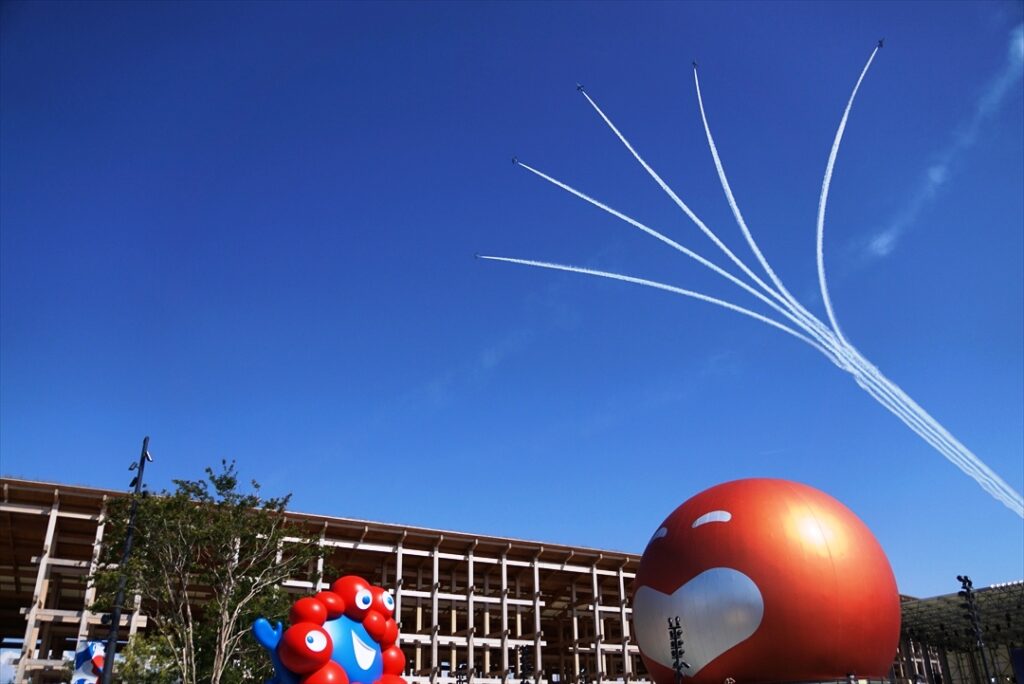

科学万博 つくば85で運行された日本初の連節バス。当時は運行マニュアルや解説書がもちろん存在した。

しかしスーパーシャトルバスの運行終了とともに不要となり、スーパーシャトルバスの車両が東京空港交通など、ごく一部のバス事業者によって引き取られたために資料は処分されてしまった。

こうしてスーパーシャトルバスはいつしか人々の記憶から消えていったが、連節バス花盛りの現在において、当時の連節バスとの共通点や相違点を探ることは意義あることに思えるので、今回は当時の連節バスの運転・整備取扱説明を詳しく記載する。

初めて日本に導入された連節バスの定義とは、

(1)連節バスとは

2つの堅ろうな部分(客室)で構成され、関節接手で連結されているバスである。双方の堅ろうな客室は互いに通じており、乗客は関節接手を通って客室から他の客室に自由に移動ができる。2つの部分の連結及び切り離しは、作業設備のある場所のみで行う。

(2)連節バスの特徴

連節バスは、中間部にあるターンテーブルで屈折する構造を有しており、構造上は前部と後部が一体のものである。在来バスに比較し、大量な輸送能力があり、かつ走行性能上ターンテーブルの構造により小回りが利き運転が容易である。

(3)連節バスの運転免許

大型2種免許により運転することができると解されている。

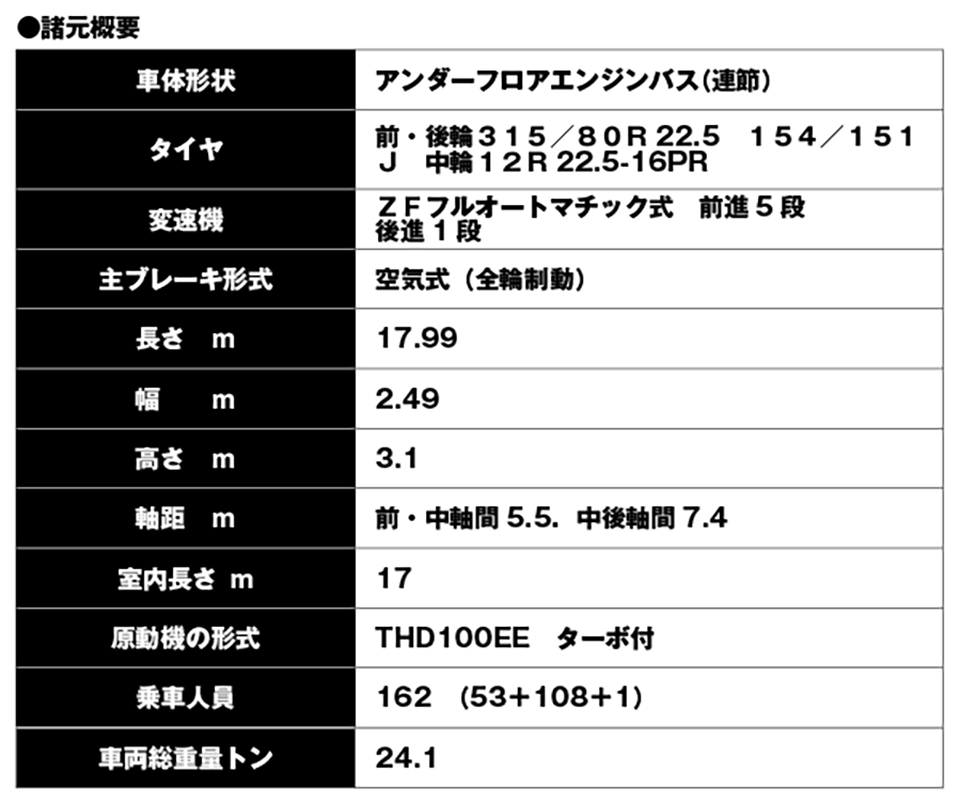

以下の車両データ表の説明では、主に原動機や動力伝達装置について説明したが、後編では制動装置や緩衝置、車体構造について紹介したい。

●車両諸元表の解説

K-B10M型車両は、ボルボTHD100EE型原動機を前車体下の軸間に掲載したミッド・アンダーエンジン、中軸駆動式の前後部連節型の台車に、富士重工業(株)で車体架装した連節バスである。

(1)原動機:ボルボ製THD100EE型原動機は、総排気量9,603リッター横置き直列6気筒のターボ付直噴式エンジン。最高出力は275ps/2200回転、最大トルクは113kgm/1300回転。

(2)動力伝達装置:動力伝達は、原動機、ロックアップ機構付フルオートマチック式変速機、推進軸、変速機をへて中軸を駆動。

(3)変速機:リーダーを組み込んだ前進5段、後進1段の遊星歯車機構のZF-HP500フルオートマチック式変速機。ギヤ選択はプッシュボタンにより「1、2、N、D、R」の中より行い、ギヤチェンジは、電気制御ユニットにより行われる。

(4)推進軸:変速機から減速機までの間は中空軸1本で、接手は十字式。

(5)減速機:普通型でハイボイド歯車を使用した1段減速式。

(6)走行装置:前軸及び後軸 鋳造製の逆エリオット型1ビーム断面。

(7)中軸:パンジョウ型のアクスルハウジングを使用した断面形状角形の全浮動軸管アスクル。

(8)タイヤとリム:前輪及び後輪にはラジアルタイヤ315/80R22.5 154/151IJをリム9.00×22.5と組み合わせ、中軸にはラジアルタイヤ12R22.5-16PRをリム8.25×22.5と組み合わせている。

(9)かじ取り装置:前輪はボールナット式でインテグラル式パワーステアリングを装備し、かじ取角度は内側39°、外側30°。

【画像ギャラリー】共通点もあれば相違点もあり!! 2025年現在とは似て非なる連節バス・つくば科学万博スーパーシャトルバス(7枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方形状的には「フルトレーラ」であるが、”容易に分離できない”という理由で、”連結車”としてみなさない → 単一車と扱いは同じ、という理由と聞きました(分離できるなら「フルトレ」なのに、と思いますけど)。ただ、運行会社さんによっては社内規定で、”け引2種”の取得を義務付けて居る様です。

連接バスは大型二種免許で運転できるらしいが、トレーラーの特性を兼ね備えている車両の構造上どう見てもけん引二種免許が必要だと思う。

けん引二種免許は保有者数が少ないうえに教習所では取得できず、動力が後ろの車両にあって前方の車両を押す形となるためけん引(引っ張る)ではないと無理やり解釈して大型二種免許でも乗れるようにしたらしい。

法律なんて解釈次第でどうにでもなるものだと思った。