運転免許の種類は最近になって細分化され、多くの種類があるが大型のバスを運転することができる運転免許の種類は、第一種大型免許と第二種大型免許。営業運転で有償旅客輸送をするためには第二種大型免許(いわゆる大型二種)が必要だ。

ではどうやって取得するのか、かなり昔になるが記者が取得した時の経験から一般的な流れを紹介する。趣味でも取得できる交通系プロ免許は多くないので、プロを目指す方も趣味目的の方も参考にしていただきたい。

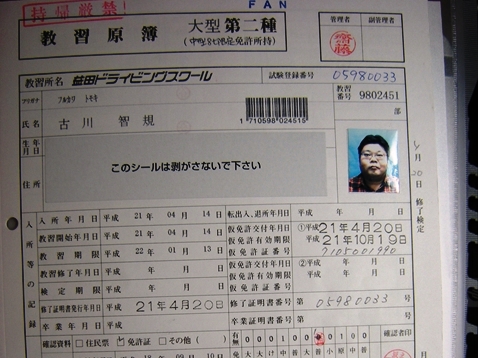

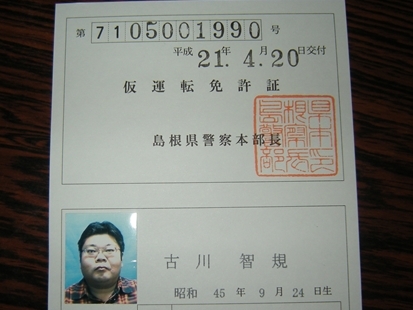

文/写真:古川智規(バスマガジン編集部)

【画像ギャラリー】大型二種免許取得の実際!趣味でも取得できる交通系プロ免許は多くないぞ!!(15枚)画像ギャラリー運転するだけなら大型免許だけでいい?

大型一種免許と大型二種免許の違いは有償旅客輸送ができるかどうかの違いだけなので、バスを運転すること自体は大型一種免許でも構わない。回送や試運転、有償ではない送迎用のバス(いわゆる自家用車)では大型二種免許は必要ないものの、現実的に雇用される場合は第二種免許を求められる場合が多い。

ただし大型一種免許の教習では大型トラックを使用する機会が多いので、構造上の違いによる運転のしにくさはあるだろう。最も違うのは前輪の位置だ。

現在のトラックはキャブオーバー型といって前輪の上に運転席があるのに対して、大型バスは運転席の後ろに前輪があるために運転感覚が変わる。もっとも大型免許を持つ人はすぐに車両感覚をつかみ慣れるので、習熟に時間はかからないだろう。

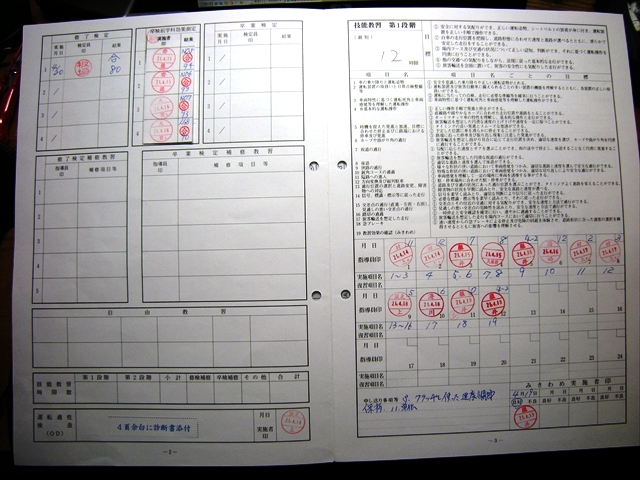

公認の教習所で大型二種免許を取得する場合は技能試験が免除になるが、学科試験は受験しなければならない。また普通免許の視力基準よりも少し厳しい基準だけではなく、深視力検査にもパスしなければならない。

これは距離感がつかめるかどうかの試験だ。合宿教習だとおおむね2週間程度で卒業検定までこぎつけるだろうか。記者が取得した当時は昔の普通免許(現在の中型8t限定)を持っていたのでもう少し早かった。

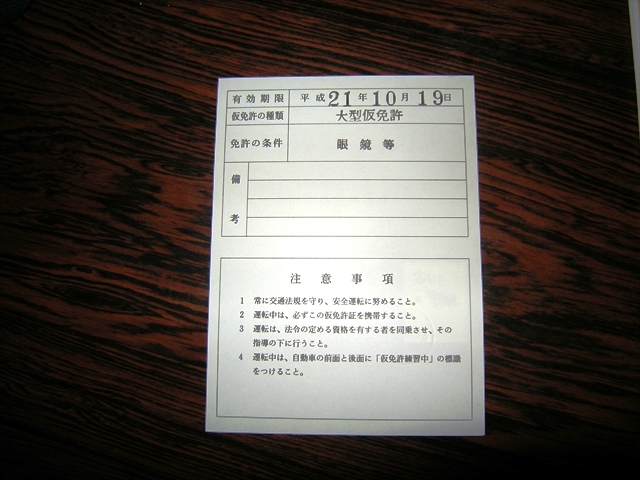

まずは大型仮免許を取得!

そもそも大型二種免許を取得しようとする人は最低でも21歳以上で普通免許を取得して3年以上が経過しているため、車を運転することはできる。よって路上(公道)で運転するために、場内教習でまずは大型仮免許の取得を目指す。

教習車は全長11m以上、定員30名以上の大型バスで行うが、路上教習をするためには大型仮免許が必要なので修了検定合格で取得する。

仮免許には第一種と第二種の区分はないため、合格すると大型仮免許が教習所所在地の警察から交付される。記者が合宿で行った教習所は島根県益田市だったので、交付権者は島根県警本部長だ。