事業用自動車の交通事故防止と交通事故時の被害軽減を目的として設置された、国土交通省の外部委託組織である事業用自動車事故調査委員会は、令和4年8月22日に名古屋市北区で発生した大型乗合バスの横転事故に関する調査報告書を議決し公表した。

文:古川智規(バスマガジン編集部)

(詳細写真は記事末尾の画像ギャラリーからご覧いただくか、写真付き記事はバスマガジンWEBまたはベストカーWEBでご覧ください)

■事故の概要

本事故は当時多く報道され知る方も多いだろう。本件は「特別重要調査対象事故」に該当し、社会的影響の大きさだけでなく、事故原因が事業者の組織的・構造的な問題に起因する可能性などを勘案して、事業用自動車事故調査委員会による特別な調査、要因分析及び再発防止策の提言が必要であると判断された。

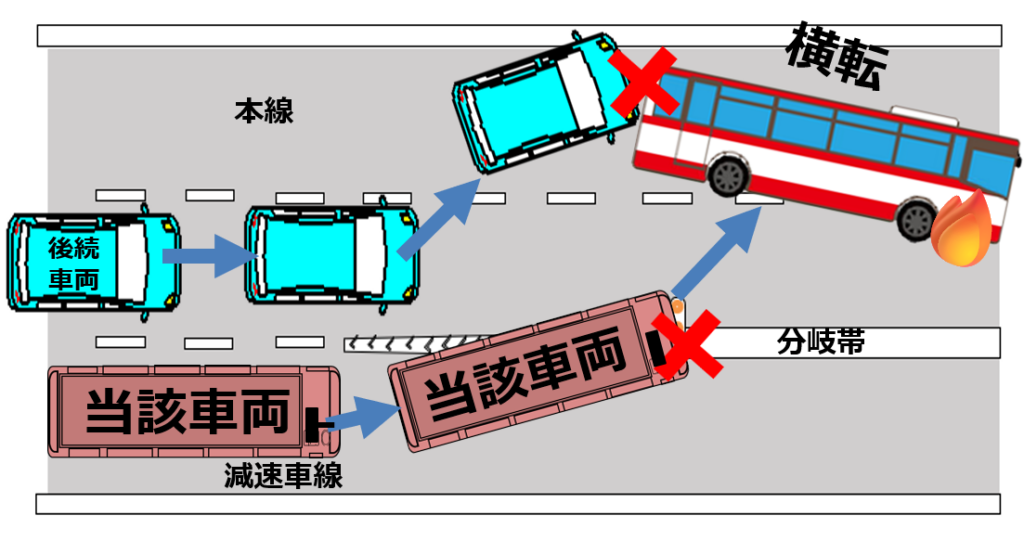

大型乗合バスの横転事故は、名古屋市北区において令和4年8月22日10時12分頃に発生した。事故の状況は、乗客7名を乗せた大型乗合バスが名古屋高速道路高速11号小牧線(下り)の豊山南料金所の減速車線を走行中、左方に斜走して分岐帯に衝突、本線内に進入し、横転・停止したもの。

当該車両は衝突後すぐに車両前部から出火、後続の小型乗用車が避けきれず、炎上した当該車両の後部に衝突し、両車両とも全焼した。この事故により、当該ドライバーと乗客1名が死亡し、乗客1名が重傷を負い、乗客5名と小型乗用車のドライバーが軽傷を負った。

■推定原因は睡眠時無呼吸症候群?

考えられる要因として、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のおそれを自覚しているにもかかわらず、事業者に相談したり、検査を受けることをしなかったことを挙げている。意識レベルが低下したにもかかわらず運行を継続した。 乗客にシートベルト着用を徹底させることが不十分であったことも指摘している。

事業者による不適切な対応として、適性診断(一般)で「SASのおそれが非常に高い」と指摘されていることを見逃し、スクリーニング検査や治療を受けさせることがなかった。運行基準図において、現場の速度規制を超えるものが複数あり、速度規制を超える速度による運転が誘発された可能性があったこと等が指摘された。

■再発防止策

再発防止悪は、SASへの適切な対応として適性診断においてSASのおそれを指摘されたドライバーの把握に努め、SASのおそれについて指摘を受けたドライバーに対しては、積極的にスクリーニング検査を受診させることが大切だとしている。

適切な運行管理として、始業点呼におけるドライバーの健康状態及び睡眠状態の確認を徹底すること。定期健康診断において、「要検査」等の所見が付されたドライバーに対する健康管理を徹底すること。運行基準図の作成にあたっては、速度規制を守ること。乗客にシートベルトの着用を促すとともに着用確認を行うよう、ドライバーに指導すること。等を挙げている。

■事故は起こるものだが…

人が運転している限り事故は起こる。しかし、誰もが予想できない要因が重なり起こった事故と、予防や対策をすれば防げた事故とは大きな違いがある。

本件は後者に該当し、事故調査でも要因として指摘されているが適切な運転士の管理が事故を未然に防ぐことにもつながる。これは自動運転でも同じことがいえる。人は運転しないが、人が作ったシステムなのでどこかに間違いがあるだろう。結局は人は永遠に人と闘っていかなければならない運命なので、こうした調査が事故減に役立ってほしいと願うばかりだ。

【画像ギャラリー】事業用自動車事故調査委員会が大型乗合バスの横転事故報告書を公表(4枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方