1985年開催のつくば科学万博。観客は万博中央駅からスーパーシャトルに乗り換えて万博会場へと向かった。この万博中央駅と北ゲートのバスターミナルは出入口が一点に絞られているため、車両同士の交差や接触を防ぐ工夫が凝らされていた。

(記事の内容は、2022年1月現在のものです)

執筆・写真(特記を除く)/諸井泉(元シャトルバス中央事業所第6グループ運営管理者)

※2022年1月発売《バスマガジンvol.111》『日本を走った初めての連節バス』より

■出発方法とターミナル出口での待機方法が決められていた

万博中央駅と会場北ゲートのバスターミナルは構造上の特徴として、島状のバスバースアイランド(以下アイランド)が複数本平行に配置されていたため、出口が一点に絞られた逆扇形をしていた。また、バスバースが乗車用、下車用、待機用と区分されておらず、1つのバスバースを時間帯により使い分けていた。

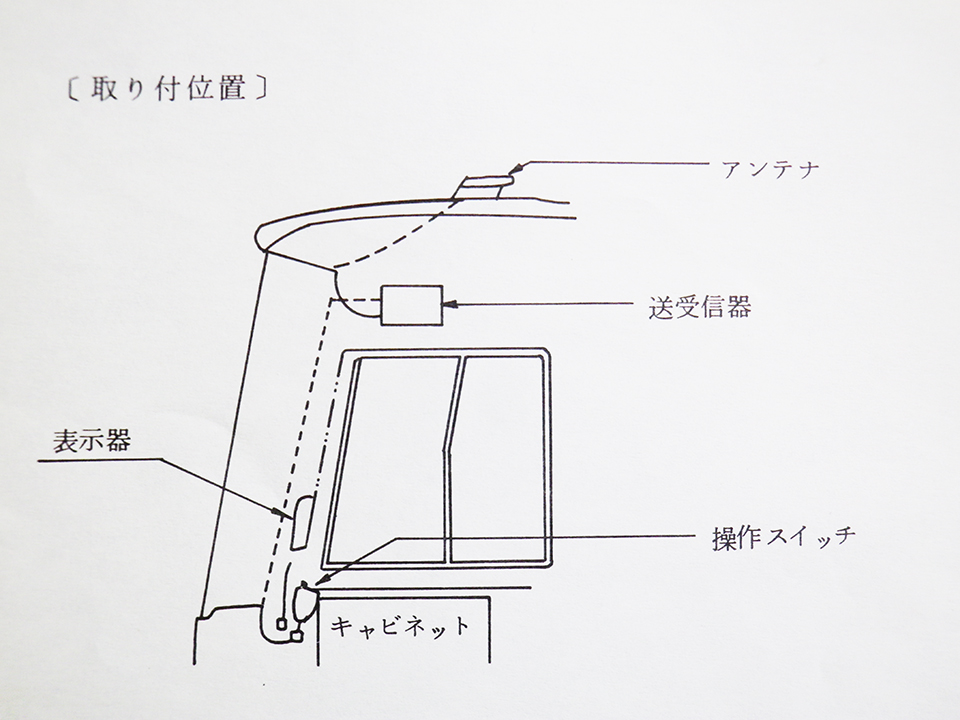

このため各バスバースを出発した車両が互いに交差、もしくは接触しないよう車両動線の安全を確保するため、出発方法とターミナル出口の待機線での待機方法が次のように決められ、バスにはバス車載機器(図1)が設置され、運転者に伝えられた。これが「発着管理システム」だ。

●1.バスバースまでの進入

(1)徐行を遵守する。

(2)走行路上にマーキングされたバスバース番号に従って指定のバスバースへ到達する走行路を運行する。

●2.バスバース

(1)バスバースでは、観客を降ろすのみか乗せるのみといった使い方をして、観客を降ろした後その場で乗せるといった使い方はしなかった。

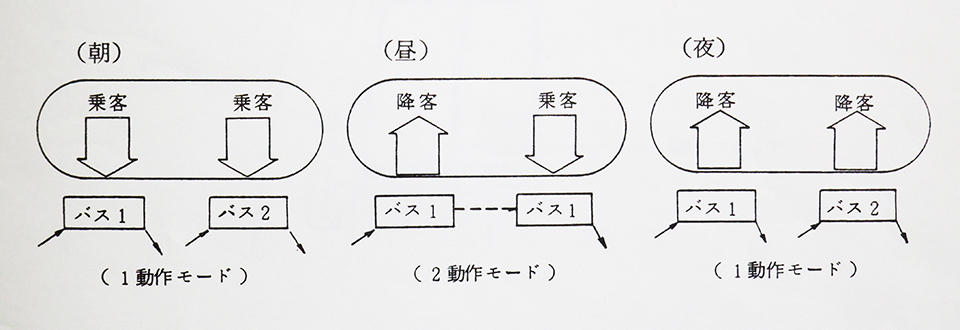

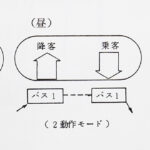

(2)バスバースの使い方は1つのアイランド単位で見ると、時間帯によって次のように決められていた。(万博中央駅・図2)

(3)運転者から見て2つのバスバースを使用して降客・乗客扱いをすることを「2動作モード」と呼び、他は「1動作モード」と呼んでいた。

(4)「1動作モードとなる時間帯は、朝の万博中央駅から会場北ゲートへ、夜の会場北ゲートから万博中央駅への片方向に大量輸送が必要となる時間帯で、車両は前バスバース、後バスバースの2両が同時に出発(梯団出発)することを可能にしていた。「2動作モード」は、昼間の双方向に需要が生じる時間帯もしくは閑散時間帯に適用された。

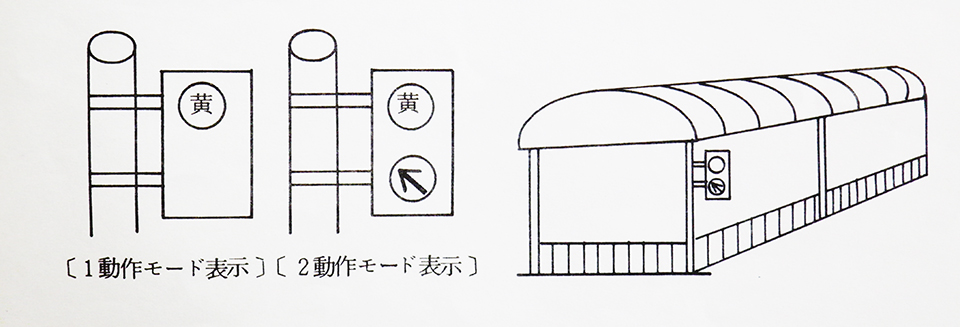

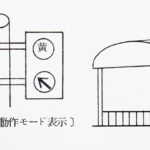

(5)動作モードの切り替えは、バスバースへの観客誘導と連動して運行表に明示された時間に行なわれた。アイランドが現在どのようになっているかは、アイランド進入部に図3のような「動作モード表示信号」が設置され、それに従い運行された。

●3.出発時のルール

(1)アイランド間の車両の先発・後続の順序を明確にするため、出発に際して前に出発した車両の後一定の前後間隔をあけて後続する車両に出発指示がだされた。

(2)ターミナル出口からアイランド間の出口ゾーンに滞留(信号待ち)している車両数が計算され、滞留車両が6台に達した場合にはアイランドからの後続出発を見合わせた。

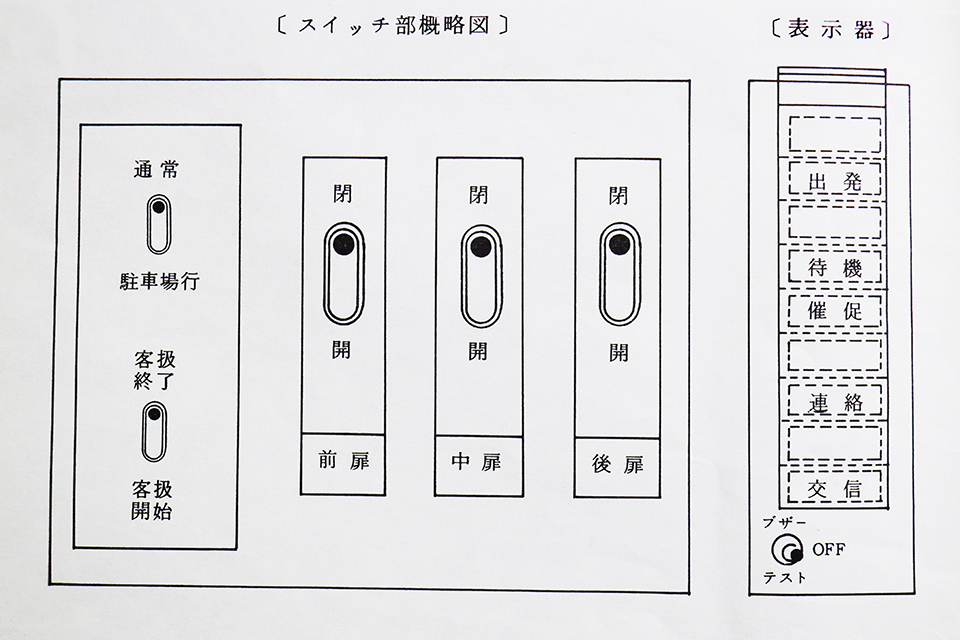

このため連節バスの運転席右前方にシステムへ車両の状況(客扱い開始、終了等)を知らせるための「操作スイッチ」とシステムから運転者へ指示する「表示器」が図4のように取り付けられ、出発・待機・催促・連絡・交信の5つが指示された。

●4.出口でのルール

(1)待機ルール

出口停止線の前方に信号機が設置されており、赤信号の場合の各車両の停止位置は停止線、第一待機線、第二待機線の3つに仕切られていた。

(2)出発ルール

各待機線車両は、前梯団の後車両が自分の待機線を通過した後に、それに続いて一列になって出るよう出発した。

* * *

このようにバスターミナルでの発着は「発着管理システム」によって管理がされていたが、運転者に情報が伝えられるだけでなく、各バスバースでの発着状況は運営管理者のいる事務所棟運営管理室でもパソコン画面で見ることができた。

しかし、パソコンは運営管理室にわずか1台しかないため10グループすべての運営管理者が常時見ることはできなかった。よって、特に運行の確認が必要な時だけ画面でバスバースの発着状況を確認するに留まっていた。

【画像ギャラリー】万博中央駅と会場とを結ぶ「つくば85スーパーシャトル」!! 円滑な運行のため導入された発着管理システムとは!?(7枚)画像ギャラリー![日本初の連節バス[つくば85スーパーシャトル]の発着で導入された「発着管理システム」が先進的すぎた!!](https://img.bestcarweb.jp/wp-content/uploads/sites/3/2025/04/09171955/00_202504_rensetsu_003_head.jpg)

コメント

コメントの使い方いつも懐かしく記事を読んでいます。

記事をまとめて、書籍化されたらうれしいです。