「駅」といえば、普通は電車に乗り降りする施設のことを指すはずであるが、路線バスの停留所にもこの「駅」というワードを含んだ名前の場所が大量に存在する。そういった「駅」な停留所の名前にはどんな由来が隠れているだろうか?

文・写真(特記以外):中山修一

(バスマガジンWeb/ベストカーWebギャラリー内に、「駅」がつくバス停の各種写真があります)

■「駅」誕生のあらまし

電車など鉄のレールを走る乗り物が停まる場所を、駅と称するのが一般化し始めたのは明治20年代(1887〜)からと言われる。

駅という言葉自体は、交通を馬に頼っていた時代、街道に一定間隔で置かれていた中継地点の宿駅(馬屋)から来ている。

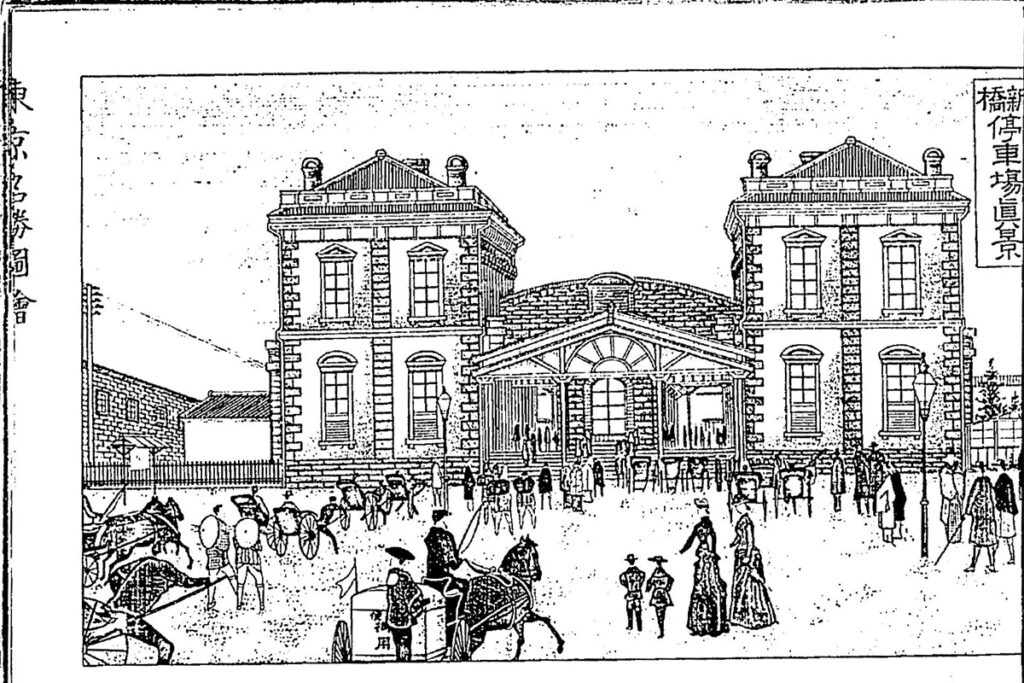

1872(明治5)年に日本で初めて鉄道が開業した初期の頃は、駅に相当する施設をどう呼ぶかがはっきり決まっておらず、英語のstationをカタカナ化した「ステーション」をはじめ、転じて「ステンション」、「ステン所」、「汽車会所」、「停車場」など、様々な言い回しで呼ばれていた。

明治初期は「停車場」が公式寄りの呼び名だったようで、当初から「駅」も使われていたようだが、その頃はまだ全国に昔ながらの馬の宿駅がたくさんあり、混同を防ぐために駅ではなく「停車場」と称して区別をつける目論見があったのかもしれない。

また、当時は駅=馬屋→古臭いというイメージを持たれており、西洋から持ち込まれた未来の技術である鉄道の斬新さを強調するために、駅ではない別の言い回しが世間一般に好まれたという説もある。

1888年に町村制が施行されると、旧来の宿駅の制度が廃止されて混同の心配がなくなり、少しずつ時間をかけて、汽車電車の乗り場を表す「駅」の表現が浸透。

昭和の時代に移ると、旅客や貨物の取り扱いを行う施設のことを駅と称するよう、当時の国鉄を中心に定義付けされるまでになった。

ちなみに定義での「停車場」は、駅や操車場・信号場など、列車を停められる設備を持った場所の総称にあたる。

■「駅」なバス停の大半がこれ!

さて、全国には名前に「駅」の含まれる停留所が、恐らく7,000カ所もしくはそれ以上あるのではと推測される。

「駅」という言葉の歴史を覗いてみると、意味合い的には必ずしも鉄道施設に結びつける必要ななさそうだが、実際のところ、数千にも及ぶ駅な停留所の命名の由来にどんなものが考えられるだろうか。

真っ先に思い当たるのが、単純に電車の駅のすぐ近くにあるバス停、という意味で命名されたパターンだ。

このタイプにはバリエーションがあり、「○○駅」と言い切るものと、「○○駅前」のように最後に前を足すもの。

さらに、駅の出入り口が複数あって、それぞれにバス停がある際は、西口や東口などの位置の表現をプラスするのがポピュラーだ。

あまりにも数が多すぎるため、全てをチェックするのは非常に難しいものの、ざっくり見た感じでは、このタイプに当てはまるものが大半を占める。

また、元々鉄道が通っていて駅前にバス停があり、バス停名も「○○駅」と称していたが、鉄道線が廃止になってしまい、駅のすぐ近くに置かれたバス停というニュアンスは失われてしまったものの、名前だけそのまま残っている例も時々見られる。

コメント

コメントの使い方