■道路上にも駅がある

最近は道路上にも、「駅」と称する施設がある。特に知られているのが、休憩や物販・飲食など、自動車を使った旅行者に向けたサービス施設の一つである道の駅だ。

道の駅の「駅」の由来は何なのだろう? と思い確認すると、道の駅は元々、道路にも鉄道のような駅があってもよいのでは? といった発想から生まれたものだそうで、こちらも鉄道との関連がなくもない。

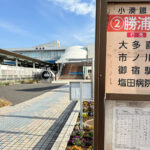

そんな道の駅の近くに置かれたバス停には、「道の駅○○」と命名されることがそれなりに多く、電車の最寄バス停とはまた異なる経緯で、「駅」な停留所が生まれる要因に一役買っている。

■バス停そのものが「駅」!?

続いては、電車の駅の最寄でもなく、近隣の商業施設の名前から取られているものでもない。全く鉄道のない場所に位置しているにも関わらず、バス停そのものを「駅」と称しているパターンだ。

主な例に「六日市駅(島根県)」、「赤名駅(島根県)」、「大朝駅(広島県)」、「金目駅(神奈川県)」、「東山温泉駅(福島県)」などがあり、2025年現在このパターンに当てはまるバス停は極めて少なく珍しい。

鉄道なし地帯にどうして駅があるのか……該当バス停のプロファイルを少し掘り下げてみると、2つほど理由が出てきた。

まずは、元々は国鉄が運行していたバス路線の停車スポットだったケース。国鉄バスは自動車線と呼ばれ、各路線の主要停車スポットを鉄道線と同じく「駅」と呼び、待合所や売店・窓口などを設置して、バス/鉄道の切符が購入でき、バスと鉄道を1枚にまとめた切符(連絡乗車券)を作ることもできた。

その後、国鉄がJRに代わり、自動車線駅の機能がなくなったり、国鉄/JRのバス路線が廃止されて別のバス事業者に移管した後も、停留所の名称だけそのまま継承されて今も続いている流れだ。

もう一つは、国鉄と連絡運輸を行なっていた民営バス事業者の主要停留所も「駅」と呼ぶことがあった。こういったバスの駅は、機能設備面では国鉄自動車線の駅とよく似ていて、併設の窓口で連絡乗車券を含め各種切符が買えた。

現在、バスと鉄道の連絡運輸はほとんど見られなくなって久しく、こちらも国鉄自動車線の駅と同様、名称に含まれる「駅」だけが名残として残っている形だ。

今回は3つの異なる性質を持った「駅」な停留所の、駅という言葉の部分の由来に注目してみた。いずれも何かしらの形で鉄道と関係している結果となり、バス/鉄道の結びつきの強さを垣間見た気がする。

【画像ギャラリー】大勢力からレア物まで! 「駅」のつくバス停(13枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方