2024年11月と2025年3月に開催され大好評だった「白棚線運転体験イベント」が再開催された。参加条件が厳しすぎるが、それでも満員御礼の「運転」体験では済まない本物の「運転士」体験を取材したレポートの、本稿はその後編である。

文/写真:古川智規(バスマガジン編集部)

(詳細写真は記事末尾の画像ギャラリーからご覧いただくか、写真付き記事はバスマガジンWEBまたはベストカーWEBでご覧ください)

■白棚線とは?

ところで件の白棚線(はくほうせん)とは一体どんな鉄道だったのだろうか。それは国鉄分割民営化で廃止された赤字路線よりもはるかに古い歴史を持つ。白棚鉄道として大正時代に開業し、その後に国有化して戦中の不要不急路線に指定され休止されている。

戦後も復活の目を見ることなく、路盤は舗装されて自動車線の専用道になっている。老朽化により廃線となった部分もあるが、沿線の学校の通学の足や新白河駅への新幹線接続の役割も担い、ほぼすべての公道との交差点では専用道優先の措置が取られている。

しかし廃線区間ではもはや定期路線バスは通らないことから、それを知る地元の方はバス走行に注意する必要が薄れているので、バス優先なのだがその点には十分注意するようにとの喚起はなされていた。中には見えない歩行者専用とも思える踏切のような場所もあるので、十分に気をつけたい。

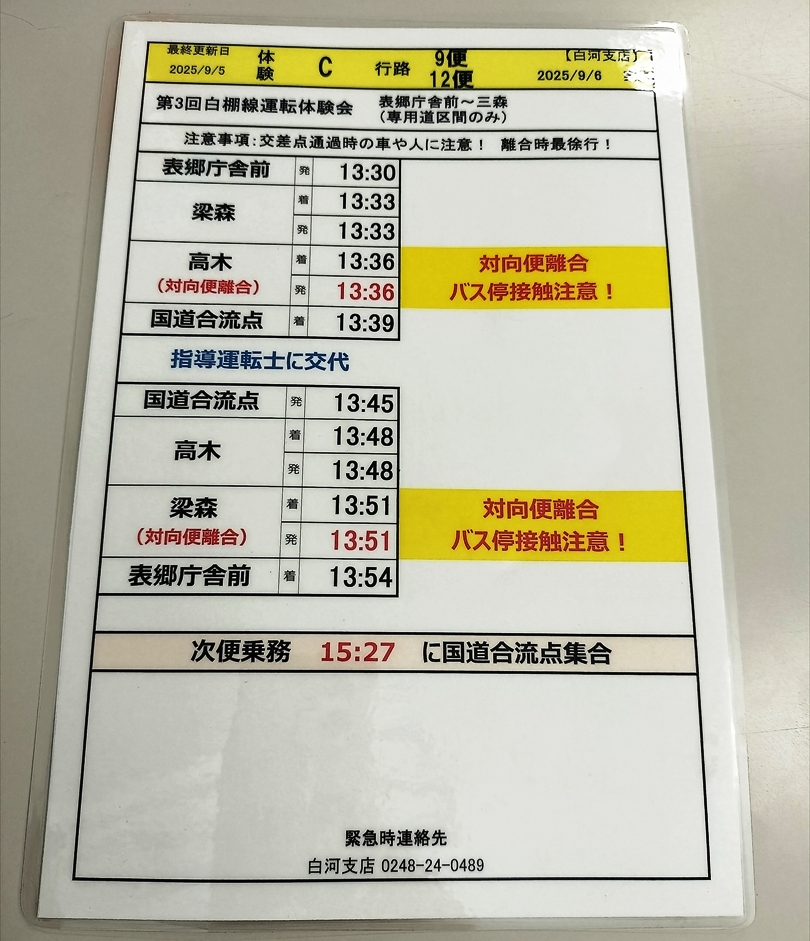

そしてこの路線の面白いところは、もともとが単線鉄道路線を道路化したものなので、離合できるバス停間は基本的に鉄道でいう1閉塞であるということだ。つまり列車交換ならぬバス交換ができる停留所ではダイヤにより対向車との離合ができるダイヤになっているのだ。

もちろん専用道にも一般道にも信号も通票もないので、鉄道風に言うと無閉塞運転ということになるのだろうが、バスには無線機が設置してるので、何かあれば無線で連絡を取り合えばよいし、2台しか走っていない上、ダイヤで離合停留所が指定されているので、先に到着しても対向バスが到着して問題なく離合が完了するまでは出発できないので問題はない。

このようにバスであっても、鉄道要素がふんだんに盛り込まれているルートの運転など、ほかでは経験できない。マニアには興味深い古い車両もそうだが、バスマニアはおおむね鉄道マニアを「兼務」していることが多いので、鉄道要素があるのも人気の秘密なのだろう。

■いざ運転!

記者が担当する行路の順が来るまでは、旅客として乗車してほかの参加者の運転を見たり、専用道の様子や対向車両の姿を撮影したりしてと、バスマニア旅客に徹した。途中の停留所で下車する参加者もいて、降車ボタンが押されればドア扱いをして降車させ、待っている参加者がいれば乗車させなければならない。こうした実際の旅客がいる場面でのドア扱いも重要な運転士の体験である。

自分が所属するバス事業者の制服と名札を着用して運転を開始した。運行にはとくに問題はなく、2往復を「乗務」を完了して、また旅客に戻る。2行路目は日野のスティックシフト車なので、さらに不安だったが、ギヤの位置さえ把握してしまえばシフトできないことはなかった。

廃線になっととはいえ元は鉄道路線であり鉄道敷地だったので、沿線には遺構が残されており国鉄時代に物も含めて目にすることは可能だ。廃線区間の道路はJRバス関東の私道であり私有地だが、交差する道路は公道であり専用道への進入や通行については交通標識が設置されている。

全員が所定の「乗務」を終了すると、2台に乗っていた人数を確認して積み残しがないかどうかを無線で確認し合って、それぞれの思いを胸に白河支店に戻った。支店では乗務後のアルコールチェックを行い到着点呼とした。

コメント

コメントの使い方