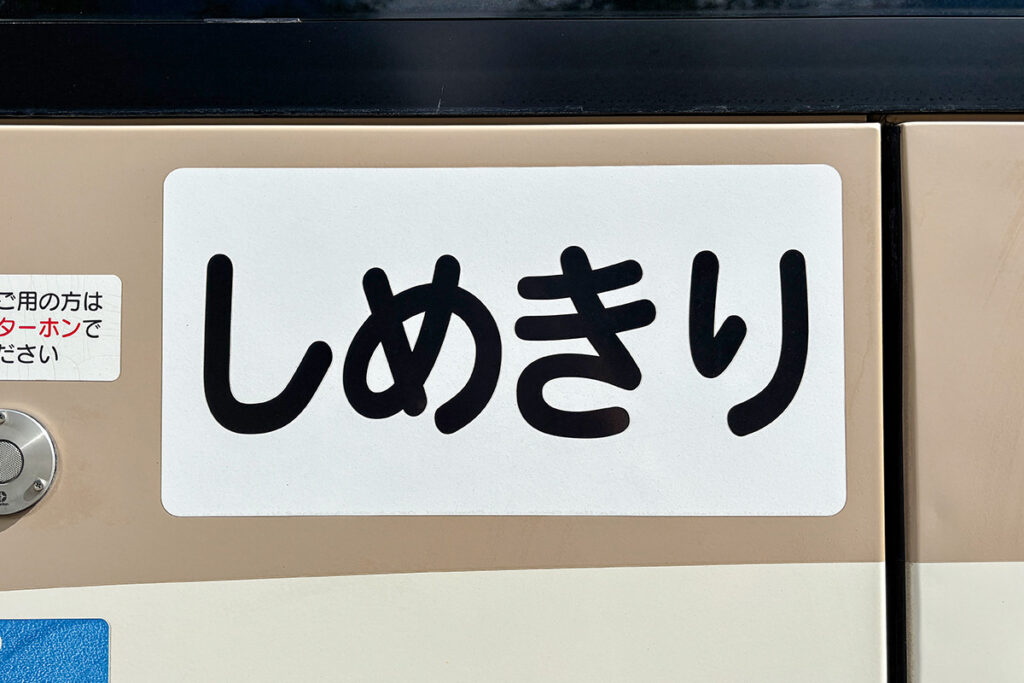

路線バスは、バスの走る地域や系統によって乗り方が異なる。その中で、バスの中扉の近くに「しめきり」と書かれているものを時々見かける。

文・写真:中山修一

(バスマガジンWeb/ベストカーWebギャラリー内に、各地を走るしめきりバスの写真があります)

■「しめきりバス」ってナンだ?

しめきりと書かれた「しめきりバス」とはどんな存在か。これは、ドアが2カ所以上ある車両を使った路線バスに見られるもので、しめきり表示のあるドアを、バリアフリー対応などを除いて原則開閉せずに通常運行するバスだ。

スイッチ操作一つで動くドアが付いているのに、敢えて使わないという何とも贅沢な運行スタイル、とも考えられる。

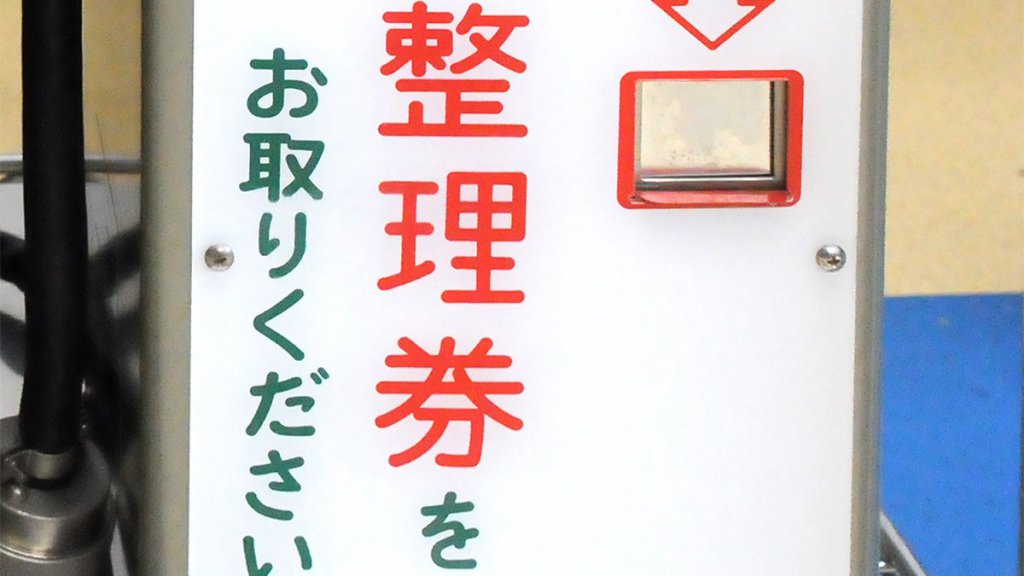

そのため、乗り方としては前のドアから乗って、前のドアから降りる「前乗り・前降り」の方法。整理券方式による運賃後払いの路線系統に用いられる例が多いようだ。

また、ドアに「しめきり」の表示がなくても前乗り・前降り方式を採用している事業者があり、前方のドア近くに「出入口」の表示を貼り付けて、中扉を締め切っている旨を伝えている。

■由緒正しい乗り方がルーツに?

現代のしめきりバスが、どのようにして生まれたのか。ルーツを辿ると、前乗り・前降り方式の誕生が元になっているのは確かである。

まず前乗り・前降り方式が100%適用される条件といえば、ドアが前に1カ所しかないバス車両(トップドア車)で運行する場合だ。

その一方、1ドア車ではない2ドア車による、前乗り・前降り方式の「しめきりバス」が生まれたのは昭和40年代の初め。ちょうど路線バスのワンマン運転が始まった頃だ。1966年の西鉄バスが最初と言われている。

この当初、今日にもある「中乗り・前降り」はまだ登場しておらず、しばらくの間は「前乗り・前降り」のほうが普通だったと記した昭和40〜50年代の文献も見受けられる。

そんな背景を踏まえると、実は前乗り・前降り方式は、ワンマンバスのうち特に古い歴史を持つバスの乗り方、ということになる。

■中扉を使わない事情

では、しめきりバスの登場当初、なぜ中扉を使用しなかったのか。当時の資料に目を通してみると、バス事業者によって理由は様々のようだ。

まずは、同じ路線系統に1ドア車と2ドア車を混ぜて使っているケース。この場合、車両のタイプごとに乗り方を変えると利用者に不便極まりないということで、ドア数の少ないほうに合わせて2ドア車をしめきりバス化している。

そのほか、乗降の際に乗務員がお客さんの様子を確認しやすいため、危険物の車内持ち込み監視のため、のような理由が挙げられる。

変わったところでは、整理券による運賃後払い方式の路線に、中乗り・前降り方式を採り入れてみたところ、乗務員から見づらいのを悪用し、整理券を不正に取って運賃をごまかす客が出てきた……

……それを防止するため、人の目が届きやすい、しめきりバスを継続して運行している、とのインタビュー記事(『地域交通政策の研究』運輸経済研究センター 1982.3)も見つかった。

コメント

コメントの使い方記事に出ている会社の地元民です。

地元2社とも「前乗り前降り」ですが、すでに1ドア車はありません。

フリーパスなど周遊券利用者が多く、乗車時にも案内がてらチケット確認したいためじゃないかと思われます。

使わない中扉は車イス乗車に使われる他、スーツケース置き場代わりになっていたり始発停留所では中扉は開放して換気に使われたりしてます。