■ディーゼル車特有の課題を解決する技術とは

それでは、後処理の技術を紹介していこう。

まずCOとHCは、貴金属類を触媒としたDOC(酸化触媒)において、COはCO2(二酸化炭素)に、HCはH2O(水)とCO2に、それぞれ酸化することが可能である。水も二酸化炭素も(多すぎると問題ではあるが)、直ちに健康被害をもたらす物質ではない。

なお、NO(一酸化窒素)もここで酸化されてNO2(二酸化窒素)が生成される。この処理については後述しよう。DOCの技術自体は一般のガソリン乗用車向けにも確立されたものであり、ディーゼルエンジン車にもその技術が応用されている。

しかし、ディーゼルエンジンからの排気ガスにはさらにNO2を中心とした窒素酸化物とPMが多く含まれており、これらの対策が厳格化する排ガス規制に対し、大きな課題となっていた。今回はディーゼル車で問題となっている、この二つの物質への対策を中心に紹介しよう。

NOxは酸性雨の原因となる物質で、ほかにも温暖化やオゾン層の破壊といった、環境に対する悪影響を生じることが指摘されている。

粒子状物質は、人体に取り込まれると呼吸器障害をはじめとした健康被害を引き起こすと言われており、いずれも規制対象だ。

NOxは、大気中に多く含まれる窒素が、エンジンの燃焼室で高温・高圧に晒されることで生じる。ガソリンエンジン車でも発生するが、ディーゼルエンジンはより高温・高圧で燃焼させるため、多くのNOxが生じる。

NOは酸化触媒において一部がNO2に酸化されるが、このNO2も規制対象であることから、さらなる処理が必要である。

一方のPMは、燃え残った燃料の一部が炭素化合物の粒子となって放出されるもので、一部のPMは酸化触媒でも酸化されて二酸化炭素に処理されるが、発生が多いディーゼル車はそこだけでは処理しきれない。

かつて東京都がディーゼル車乗入れ規制の必要性を訴えた際、石原元都知事がペットボトルに入った黒い粉末を記者会見場で振り撒いたシーンを覚えている方もおられると思うが、あれがPMである。

PMは燃料が燃焼室内で不均一な状態となることで発生しやすい。高精度に燃料噴射を制御するコモンレール燃焼システムなどの実用化で抑制が進んでいるものの、ゼロになることはない。

また、PMを減少させる、つまり粒子状物質となる余剰な燃料を生じさせないために、燃焼室内をより均質で十分な酸素が存在する環境とすると、今度はNOxが増加する傾向になるとも言われ、ディーゼルエンジンにとってこれら二つの汚染物質対策は背反する課題でもある。

■4重のフィルタが排気ガス中の有害物質を次々に除去

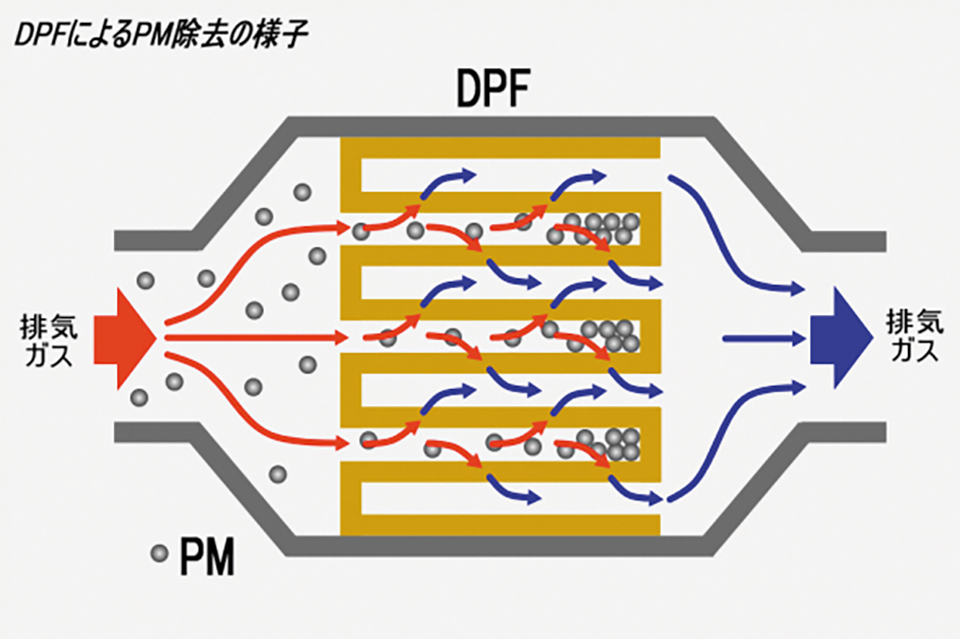

まず、粒子状のPMについては、DPFと呼ばれるフィルタの装着によって対応を行っている。

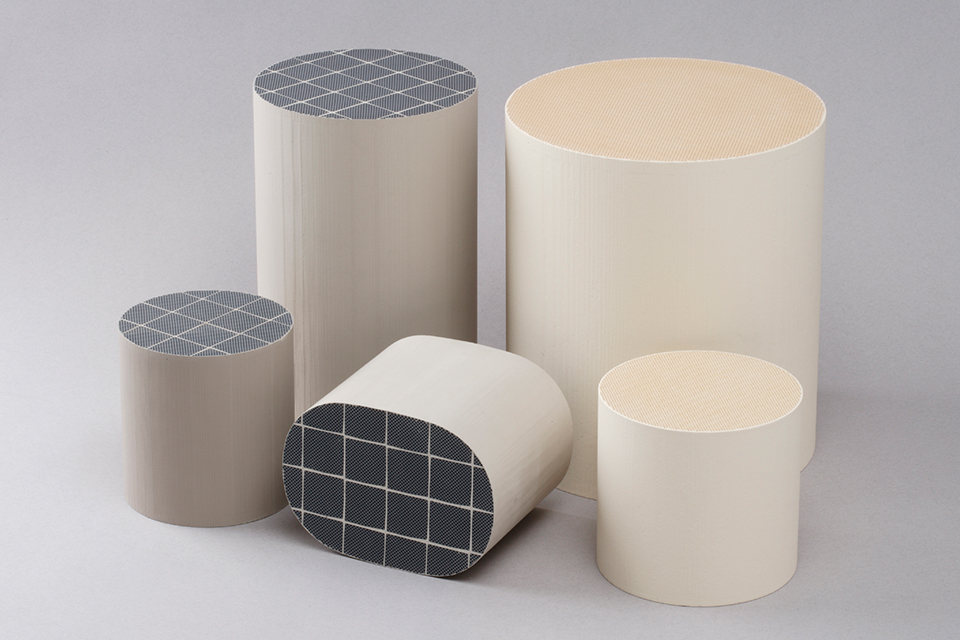

DPFとは、Diesel Particulate Filter = 微粒子捕集フィルタの意で、セラミック製のフィルタを用いてPMを 捕まえる装置である【図1、2】。セラミック製の微細な穴を排気ガスが通過する際にPMが除去される。

DPFは物理的にPMを捕まえる仕組みであることから、仕様を継続していると他の物理フィルタと同様に目詰まりしていく。そのため、DPFには「再生」と呼ばれる措置が必要となる。

一般的な物理フィルタは、フィルタの交換や洗浄を行ってその機能を回復するが、PMは炭素を中心とした燃料の燃え残り成分であることから、再度加熱すれば燃えて気体(二酸化炭素等)となる。

そこで、DPF内を常時高温状態として連続的にDPFを処理したり、PMが蓄積された状態でDPFを加熱してPMを燃焼させる仕組みが導入されている。

前者は、燃料供給量を増やす、あるいは触媒内に燃料を直接噴射してフィルタ部を高温とするものであるが、短距離運転の繰り返しや、アイドリング時間が長いとPMが除去しきれない場合がある。こうした場合には運転台に警告が表示されるとともに、一旦停止したうえで燃焼措置をとる必要がある。

後者は運転席のインジケータなどによる警告を元に、手動でPM燃焼を作動させるもので、停車中にこの操作を行う。触媒を高温化してPMを処理する点は同じ仕組みだ。

ただし、エンジンオイルの燃えかすであるアッシュ(エンジンオイル添加剤が変質したもの)はDPFでは処理できず、蓄積していく。そのため、この処理のためのメンテナンスは欠かせない。なお、処理し切れなかったPMやアッシュが蓄積してフィルタが目詰まりを起こすと、走行不能状態となる。

NOxについては、NO(一酸化窒素)とNO2(二酸化窒素)を還元して、N2(窒素)とH2O(水)の無害な物質を排出する方式が開発されたが、これには主に二つの方式がある。

一つは、LNT(Lean NOx Trap)=収蔵型窒素酸化物還元触媒と言われるものだ。フィルタ内の収蔵体に一旦NOxを捕まえたうえで、リッチスパイク状態(燃料噴射を増やすことで、COやHCを増加、O2を減少させた環境下)でこれらを反応させ、N2やH2Oを生成するシステムである。

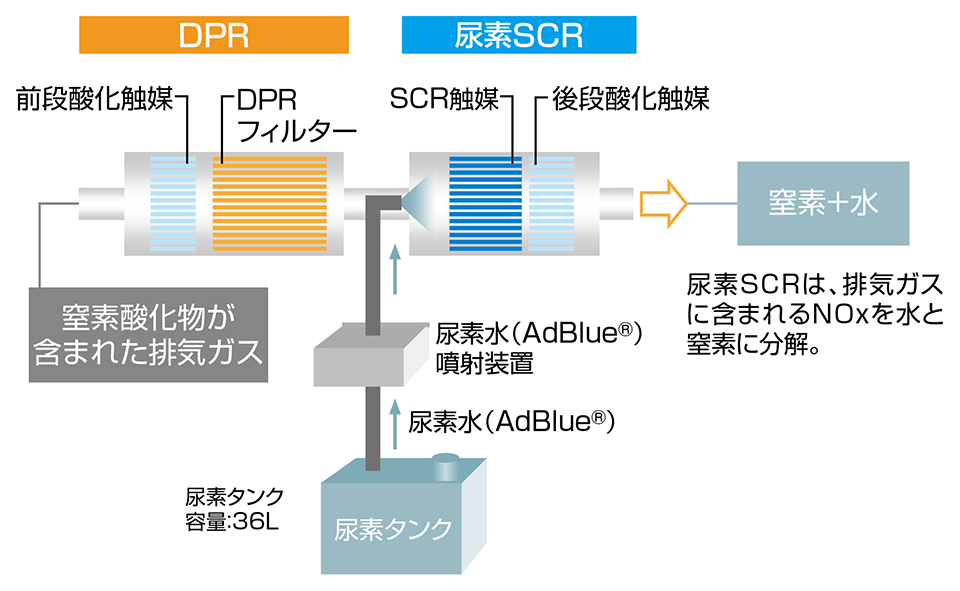

もう一方は、SCR(Selective Catalytic Reduction)=選択還元触媒と呼ばれ、排気管内に還元剤を添加し、これとNOxを還元反応させることによって、N2とH2Oを生成する仕組みである。還元剤としてはアンモニアが用いられるのが主流で、尿素水を噴霧することによって行われる。

後者は尿素水を用意して、定期的に補充する手間が生じる一方、前者はリッチスパイク状態を作るため、燃費が悪くなる傾向にある。このため、現在バスをはじめとした大型ディーゼル車では尿素水を添加する尿素SCRシステムが主流となっている。

これは火力発電所などの排気対策として考案されたシステムであったが、2004(平成16)年に日産ディーゼル工業が初めて自動車用として実用化に成功した。

なお、還元反応に使われなかったアンモニアが、そのまま排出されてしまうリスクがあるため、SCRシステムの後段にさらに酸化触媒を設置し、残余のアンモニアを反応させて窒素と水に変え、有害物質の低減を図っている。

ここまでお読みいただくと、排気ガスの後処理については一発で対策を施すことが難しいことがお分かりいただけると思う。

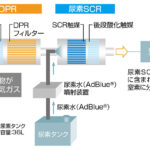

図示すると【図3】の通りで、エンジンから排出されたガスを、まずDOC(酸化触媒)に送ってCOやHCを除去。続いてDPF(微粒子捕集フィルタ)でPMを除去、さらに尿素SCR(選択還元触媒)でNOxを除去、もう一回DOCに通してアンモニアなどを除去、といった段階のステップを経ている。

これらの装備をユニット化して搭載(三菱ふそう”Blue Techシステム”など)されることもあるが、各々の部分でメンテナンスや交換が必要であり、尿素水の定期的な補充といった手間が生じるほか、DPFのPM燃焼処理では一旦停車が必要となることがあるなど、運送業界では不満が多い措置も残る。

今後も環境対策については厳しさを増していくものと思うが、その技術開発はまだ進められていくものと思う。

近年ではEV化や、水素利用などの新たな技術も重視され、急速に普及をしているが、大型トラックをはじめとしたディーゼルエンジンの需要はまだまだ残ると見込まれ、これら新技術と並行して進化していくことが求められる。

特に新興国の長距離トラックやバス市場では一足飛びにEVや水素車に移行することには困難が伴い、メーカーによる技術開発に対する期待も大きいと言えよう。

【画像ギャラリー】さまざまな有害物質に対する環境規制……次々と立ちはだかる課題をひとつひとつ解決していく日本のバス技術(9枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方