開業当初の流れを保ちながら、今も営業を続けているバス会社が運行している現役のバス路線、という条件の下で、最も古い時代にできたものを探してみると、まず静岡県の伊豆半島を走るバス事業者が目に留まった。

文・写真(特記以外):中山修一

(最古クラスの現役バス路線にまつわる写真・画像付き記事はバスマガジンWebもしくはベストカーWebをご覧ください)

■大正時代に生まれたバス黎明期の路線

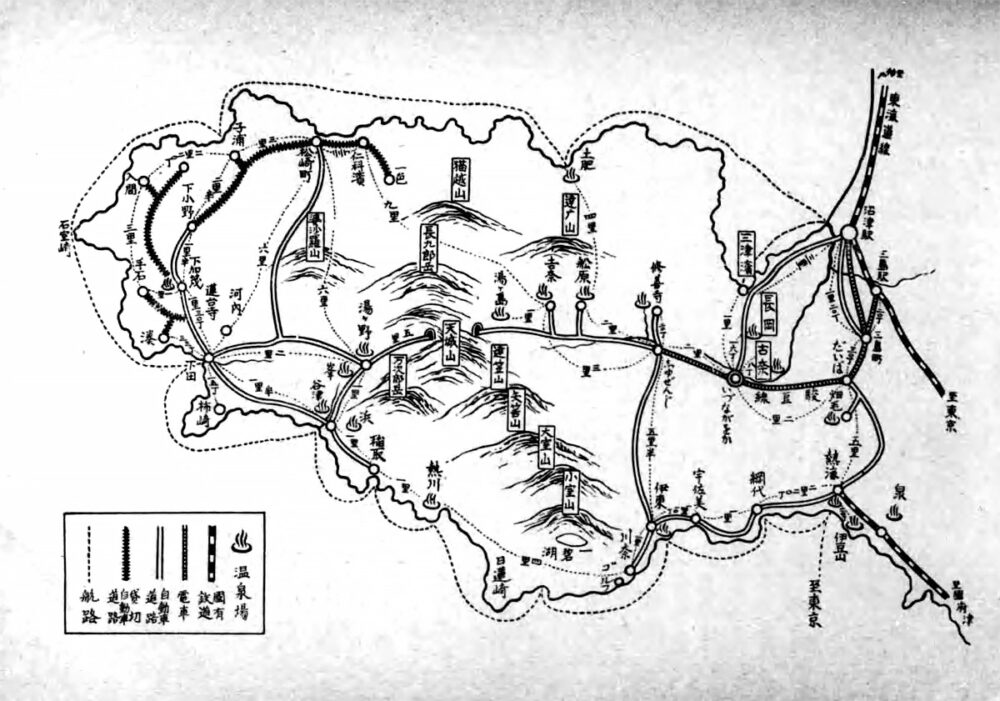

2025年現在、伊豆半島の広い範囲で公共交通網をカバーしているのが東海バスだ。この東海バスの歴史を遡ると、ほぼ途切れることなく開業当初の会社にまで辿り着ける。

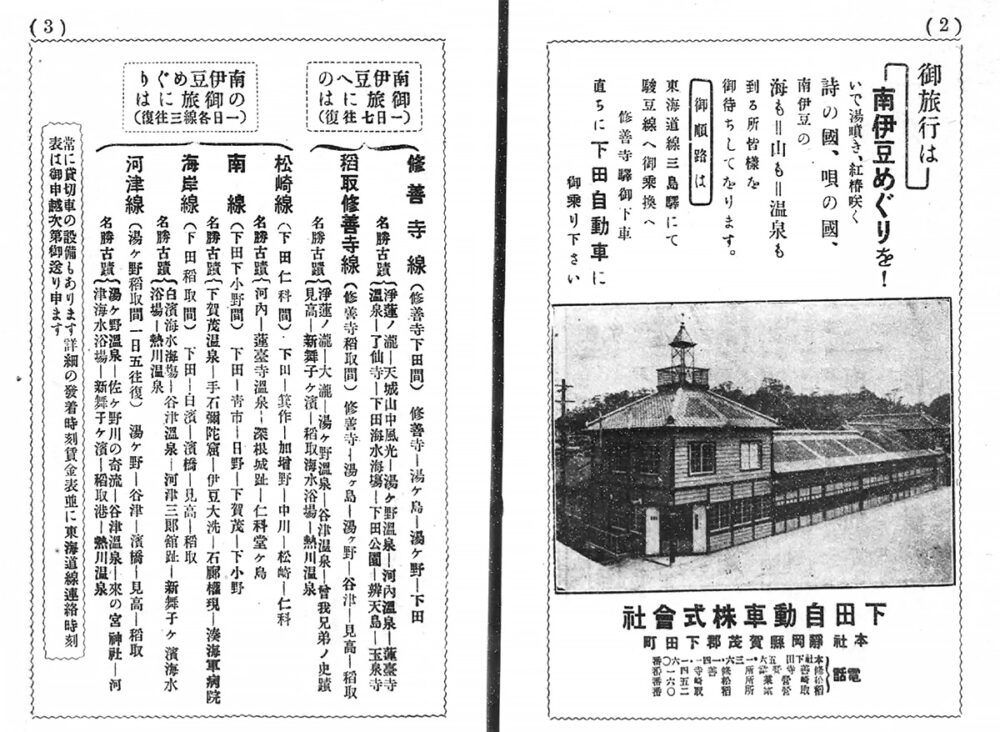

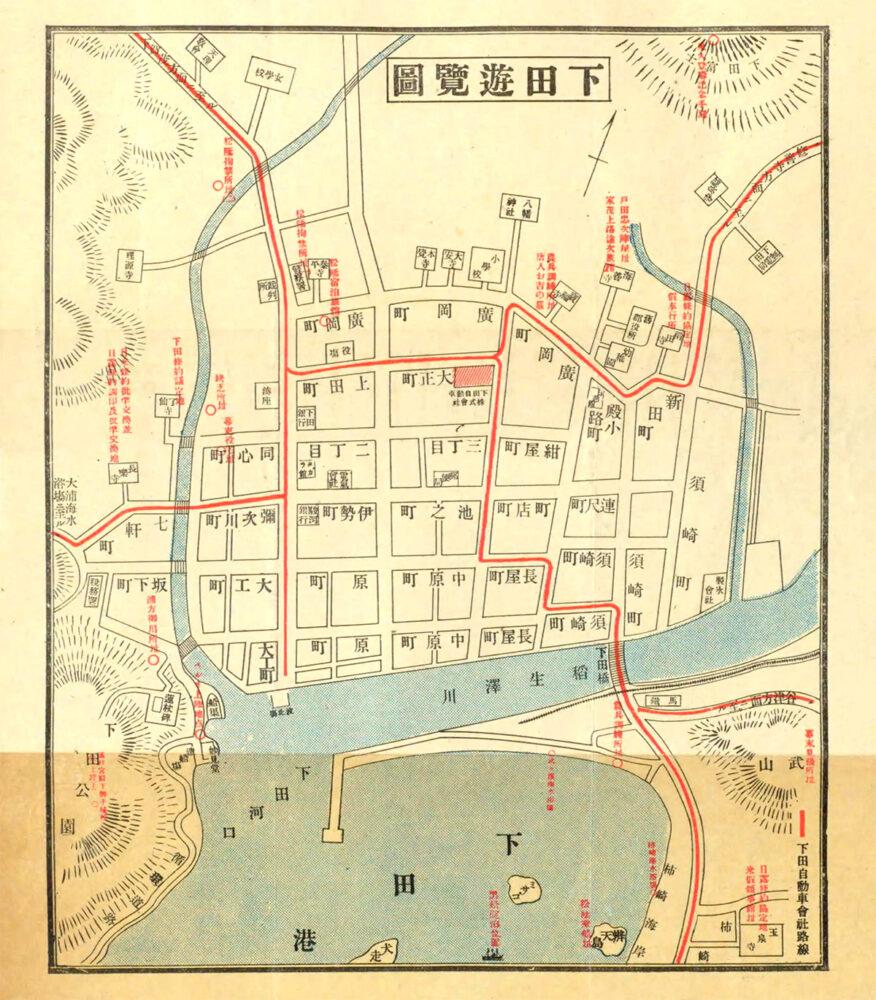

東海バスのルーツは複数の会社に分かれており、昭和の始め頃に合併した経緯を持つが、中でも古いのが、南伊豆の下田周辺を本拠地にしていた「下田自動車」になる。

伊豆地方に初めて自動車が走ったのが1906年と言われる。当時の下田は交通手段としては徒歩か馬車、あるいは海路であり、自動車の存在自体が半端なく珍しかったと考えられる。

自動車の登場に刺激される形で、新しい時代の乗り物=バスを採り入れ、地域の人の流れや経済を活性化させるアイディアを思いついた地元の有志によって、1916年にバス会社の下田自動車が設立された。

■アメ車が結んだ伊豆半島

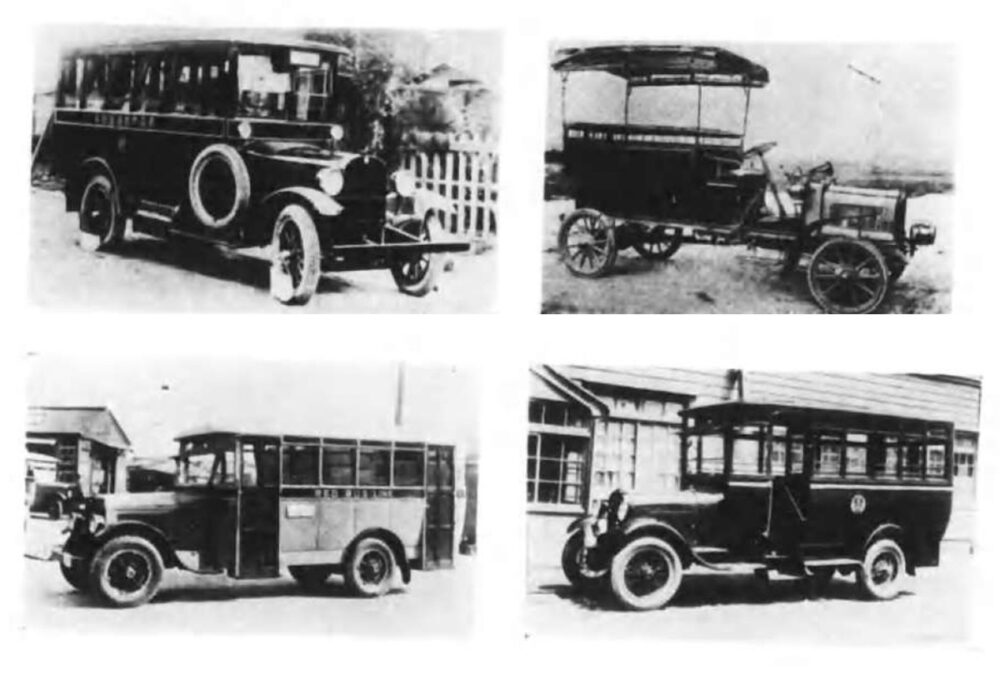

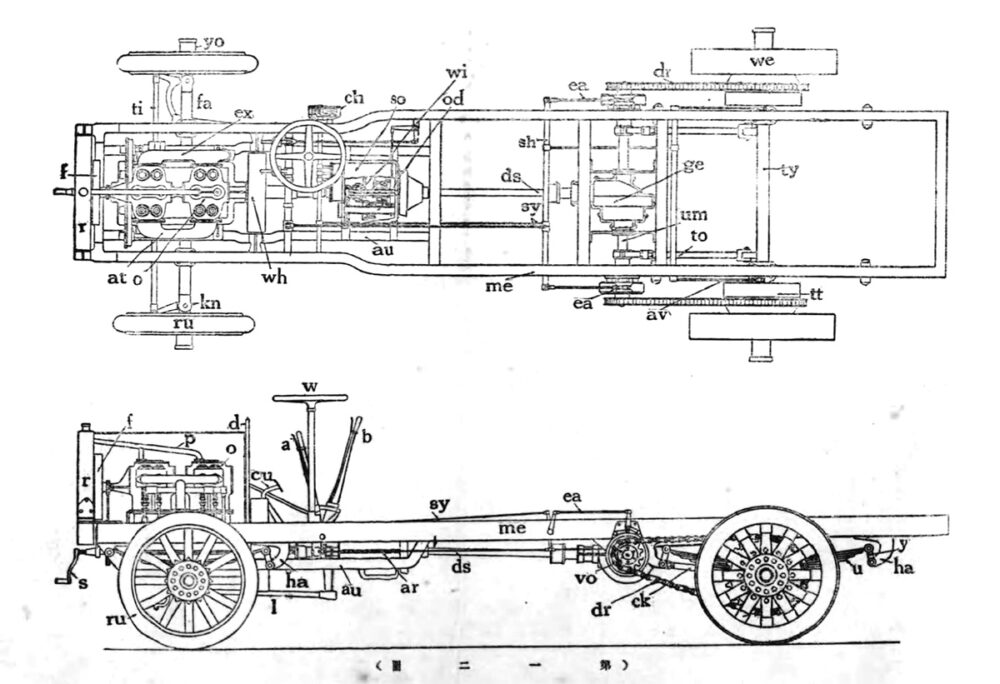

「バス」と言っても当初使われていたのは、6人程度が乗れる普通乗用車とほぼ同じサイズの車だった。

車種はアメリカのクリーブランドで作られていた「チャンドラー」。長さ4.5m、幅1.7m、4,400ccの6気筒ガソリンエンジンを搭載した、本来はアメリカの中流家庭をターゲットにした車種だったそうだ。

ベースグレードの価格が1,785ドル(のちに値上げ)。今日の価値に換算すると、感覚的には870万円くらいだろうか。

下田自動車では同車を用いて、下田の街と、当時すでに道路が開通していた天城峠を経由して、現・伊豆箱根鉄道駿豆線の大仁駅までを結ぶバス路線の認可を、1916年8月に取得した。

1923年の同社の広告を参考にすると、下田発が5、8、11、13時台、大仁発は8、12、14、16時台の上下4便ずつの設定。所要時間は約3時間とある。

全区間を利用した場合の運賃は6円30銭。1円の価値が大正→令和で4,000倍くらいの開きがあるそうなので、それを元にすると25,200円になる。

当初はバスと呼ぶにはだいぶ高価な乗り物だったようで、むしろタクシーやハイヤー、空港リムジンサービスに性質が似ているかも知れない。1928年の時点では運賃が3円50銭に“値下げ”されている。

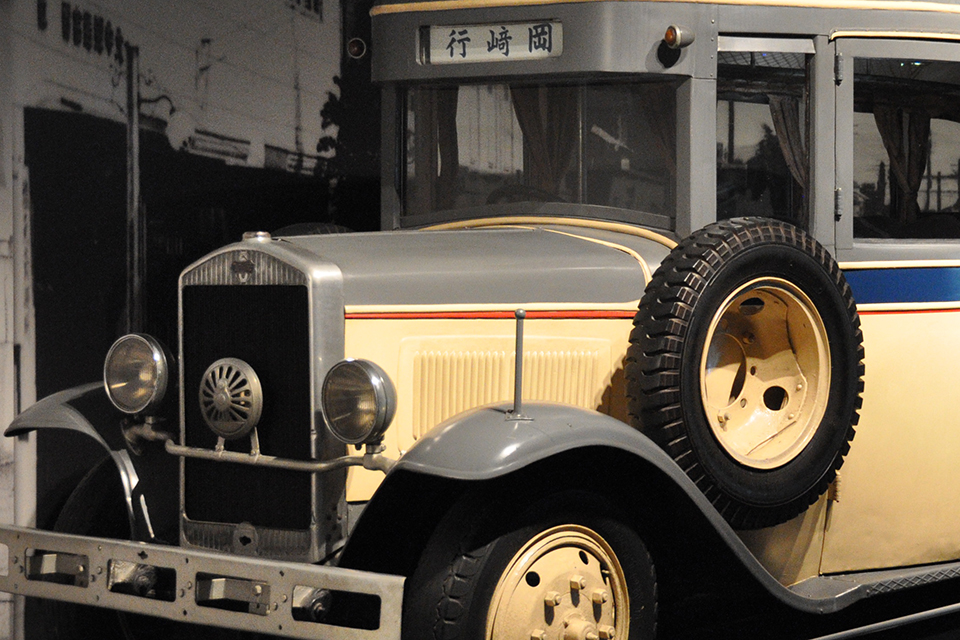

当初は乗用車タイプの車で運行していた下田〜大仁間のバス路線も、次第に利用者が増えていき、1930年代に入った頃には、トラックのシャーシにバス車体を架装した、16人乗り程度の車に置き換わっている。フォードAA型が多かったようだ。

■100年以上経っても匂わせる!? 最古のバスの片鱗

下田自動車の下田〜大仁間を結んだ路線が、日本のバス史の中でもごく初期に開業した1本であるのは間違いない。

そしてこの路線、100年以上が経った2025年現在も、当然ながらあちこち変わった部分のほうが多いだろうが、ほぼ同じ区間を、下田自動車をルーツに持つ東海バスが今もバスを走らせているのがロマンを誘う。

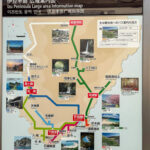

現在、下田駅〜修善寺〜大仁駅間を、天城峠経由で行こうとする場合、「S32系統・下田駅〜河津駅」、「C50系統・河津駅〜修善寺駅」、「C80系統・修善寺駅〜大仁駅前」の3路線を乗り継いでアクセスできる。

下田自動車の路線は、下田から天城峠へ抜ける際に内陸部を経由していたが、現在そちらを通る東海バスの路線はなく、S32系統は海沿いの道を走る。

S32系統と同等の路線は1924年頃にできたらしい。いずれにせよ100年越えの名門路線ということで、歴史探訪のムードは十分だ。

ただし、1970年代に入ると下田〜修善寺系統の経路のうち、下田〜天城峠手前の区間が内陸から海岸線回りに変更され、現在のS32系統と統合されていた時代もあり、何十年か続いていた。

修善寺〜大仁駅間に関しても、1924年に現・伊豆箱根鉄道駿豆線が修善寺駅まで延伸すると、バスのほうも要衝を修善寺に移しているため、今日のC80系統と下田自動車の路線に直接の縁はないかもしれないが、雰囲気はある。

そういった動向を踏まえると、開業当初からの面影を特に色濃く残す、河津駅〜天城峠〜修善寺駅間のC50系統が、バス史を想像して楽しむにあたって最もオイシイ部分、ということになる。

【画像ギャラリー】今も伊豆半島を走る最古クラスのバス路線(10枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方