最近のバスではあまり見なくなったが、昔はどのバスにも似たようなものが掲げられていた謎のフラッグがある。今でも掲げている事業者があるかもしれないが、何のマークなのだろうか。今までに撮影したバスの写真を見ながら解説する。

文/写真:古川智規(バスマガジン編集部)

(詳細写真は記事末尾の画像ギャラリーからご覧いただくか、写真付き記事はバスマガジンWEBまたはベストカーWEBでご覧ください)

■ゼロ旗ってなに?

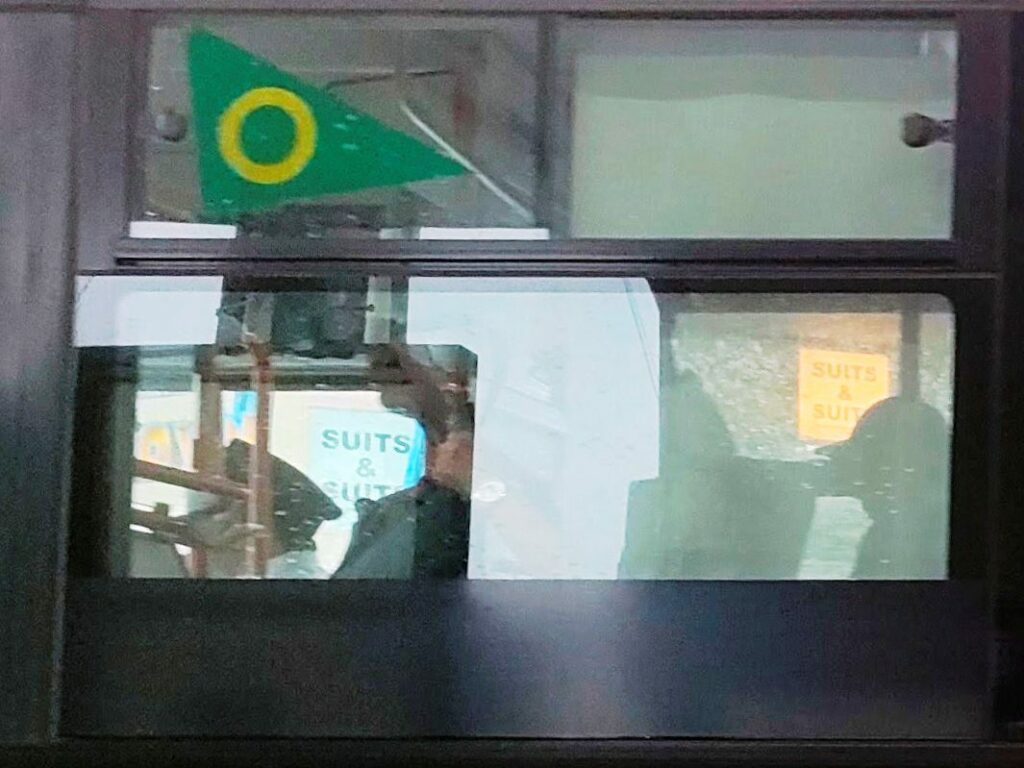

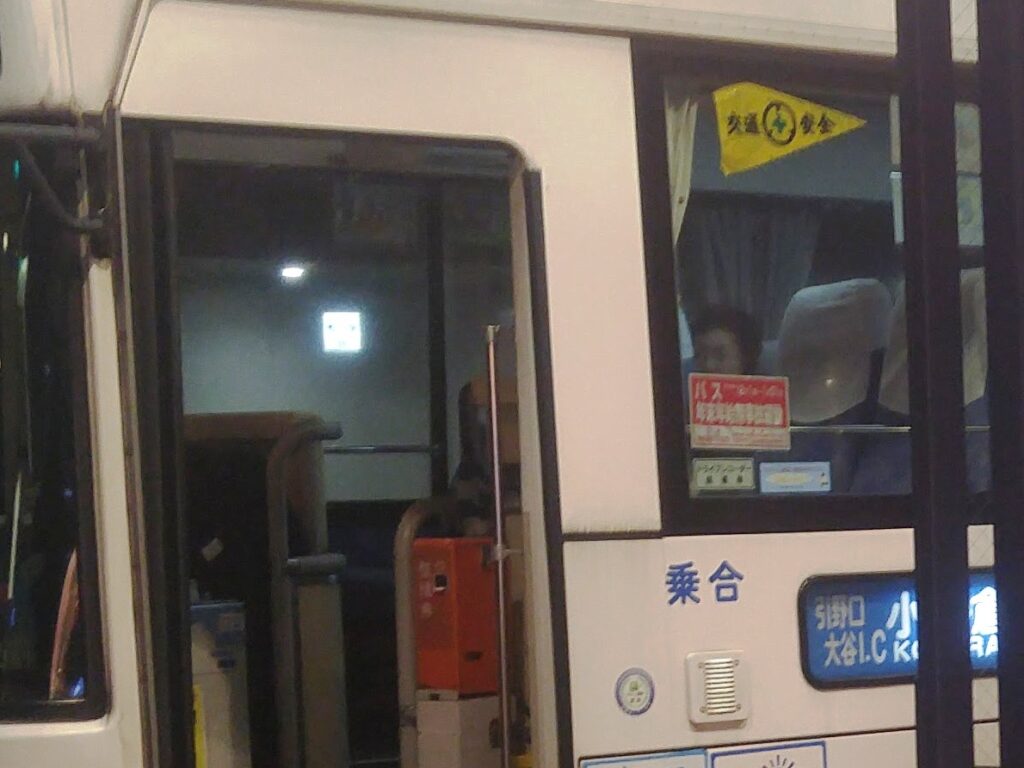

緑地に黄色の丸印が描かれた三角形または四角形の旗を見かけたことはないだろうか。昔は本物のフラッグをはためかせていたが、最近ではマグネット式でボディに貼ったり、前方客室や前面窓ガラスに貼り付けたりするタイプが主流だ。

この旗は「ゼロ旗」と通称されるが「交通安全旗」という名称がある。バスだけではなくタクシーにも採用例がある。デザインは、これを基本として「事故ゼロ」や事業者名等の文字を入れて元々の意匠に代える場合もあるが、いずれにせよ交通死亡事故ゼロを目指す交通安全運動の一環として掲示されたのが始まりのようだ。

はっきりした歴史や由来は定かではないが、昭和40年代後半(1970年代後半)には登場している。常時掲示している事業者や、特定日や期間中のみ掲示する事業者等さまざまだが、掲示そのものを終了している事業者も多い。

■啓発は続けることが重要

掲示事業者が減ってきていることから、旗の意味を知る人も減少しているので無意味と思われるかもしれないが、啓発は続けることが重要なので、バスの乗客になった方も、バスのゼロ旗を見た歩行者や自動車のドライバーの方も、みんな一緒に安全意識を高めることが重要だ。

さまざまな工場や建設現場で緑の十字フラッグは今でも見ることができるが、これは安全旗と呼ばれるもので職場の安全を守るための意識向上を目指して掲げられている。趣旨としては安全につながるもので似ていると言える。

お近くを走るバスにこのような旗やマークが掲げられていたら、ゼロ旗があるから事故が起こらないというわけでは決してない。だれも交通事故の当事者にはなりたくないのは共通した認識のはずなので、ゼロ旗の意味を知ってほんの少し行動を変えるだけで事故は減るはずだ。

■自転車専用レーンには気を付けて!

横断歩道を渡るときに指差呼称をしろとまではいわないが、歩行者信号が青で車が絶対に来ない保証はどこにもない。バスを含めて大型車の場合は死角で見えない場合もあるし、普通乗用車や二輪車でも信号の見落としはあり得るのだ。

幼稚園や小学校の時に叩き込まれた(はず?)「右を見て、左を見て、もう一度右を見て、横断歩道を渡りましょう!」は実は非常に有効な事故防止の確認方法なのだ。大人であれば首を振らなくても一瞬で終わる確認方法なので、励行した方が良い。

そして運転手の立場になったとき、特に左折時に注意していただきたいのは最近増えてきた自転車専用レーンである。これまでは左折時に横断歩道に注意して通過していたのだが、最近は横断歩道を通過する前に自転車専用レーンがある道路が増えてきている。

つまり左折し終えるまでに「自転車専用レーン」「横断歩道」の2つを通過しなければならないのだ。ここに二輪車が走っていることもあるので厄介なのだが、とにかく専用レーンであることをいいことに勢いよく突っ込んでくる自転車はあるものだと考えた方が良い。

自転車の運転には免許は不要なので、道路交通法やルールを仮に知らなくても走らせることができる相手だと認識すれば、こんなに恐ろしいことはない。歩行者も同様である。

もちろん自動車には保護義務があるので、「ルールを知らない自転車や歩行者が悪い」は通用しない。交差点がもっとも事故が起きやすい場所なので、歩行者も自動車のドライバーも「ゼロ旗」の意識を高めて安全な交通環境に寄与したいものだ。

【画像ギャラリー】バスに貼り付けてある緑地に黄色丸印の旗ってなに?それぞれの立場で交通の安全を考えよう!(7枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方