バスで巡るパワースポット、今回は新宿からバスで乗り換えなしで1本!しかも降りたら目の前にあるパワースポットだ。呼ばれないと行けないとまでは言わないが、バス停目の前で見上げれば社殿が見えるのに、初見では行きにくい場所なので行き方完全ガイドを兼ねてレポートする。本稿には令和7年9月のバス占いも付録するので、合わせてお楽しみいただきたい。

文/写真:古川智規(バスマガジン編集部)

(詳細写真は記事末尾の画像ギャラリーからご覧いただくか、写真付き記事はバスマガジンWEBまたはベストカーWEBでご覧ください)

■新宿から高速バスで1本だ!

バスタ新宿から高速バスに乗車して、次の停留所で下車すればよいので目的地までの詳細な行き方は省略する。降車停留所は「小倉駅前」だ。それってはかた号では?という声が聞こえてきそうだが、その通りだ。バスタ新宿で乗車したら次に降車できるのは小倉駅前、つまり次の停留所で間違ってはいない。

もちろん福岡からの高速バスも多いし、市内の路線バスの多くは小倉駅前を通るので要するに行きやすいということだ。小倉駅前の高速バス乗降バス停で下車すると階段かエレベーターで小倉駅と直結したペデストリアンデッキに上がるしかホームから出るすべはない。

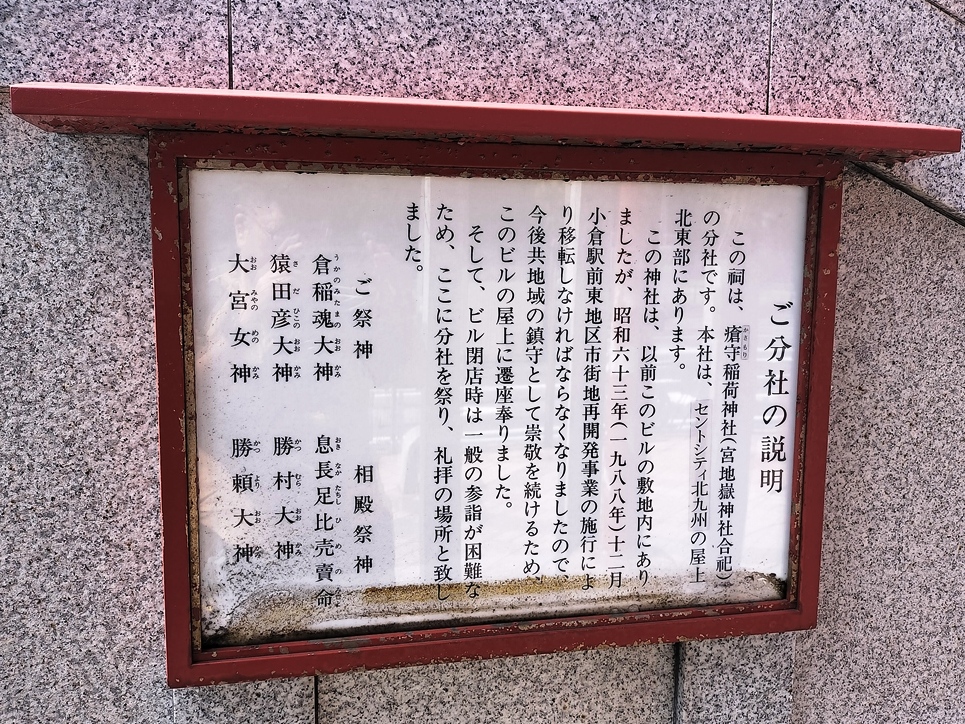

駅と向かい合いペデストリアンデッキで直結しているのが、セントシティと呼ばれる商業施設である。デッキの上からセントシティの屋上方向を見上げると、神社の社殿らしきものが見える。目的のパワースポットはここだ。

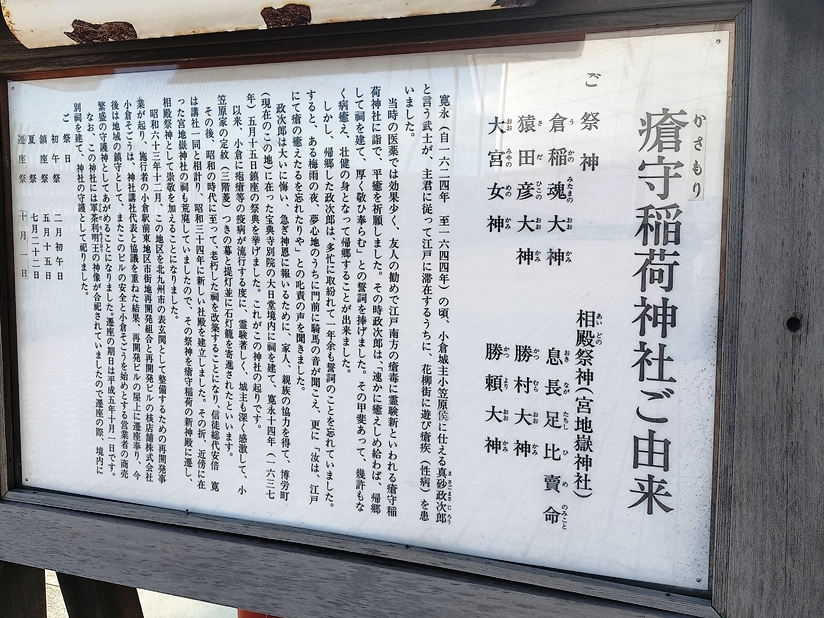

神社はセントシティの12階に続く屋上テラスにある。ここまで答えを出して、目視できているのに行きにくいのが当社の特徴である。社号は「瘡守稲荷神社(かさもりいなり)」である。社号でピンとくる方はかなりの神社マニアとお見受けするが、概ね江戸時代に多く祀られた神社で主に天然痘(疱瘡)からの守護を願い創建された。

現在では天然痘は人の手により唯一、撲滅された伝染病だが、転じて病気平癒や無病息災、または稲荷神社であることが多いので商売繁盛や五穀豊穣の御神徳があるとして現在でも崇敬されている。

■なぜ行きにくい?

さて、小倉駅前のペデストリアンデッキを歩いて行くと、自動的にセントシティの中に吸い込まれそこには数基のエレベーターがあるので乗ればよい。ちゃんと12階のボタンがある。ただしそれを押してしまうとたどり着けないところに不思議さがある。

セントシティは昔は百貨店だったのが撤退し、専門店街を経て現在では専門店や飲食店、オフィスビルとの複合施設になっている。そして12階のエレベーターを降りるとオフィス受付になっており、そこから屋上テラスへの通り抜けはできない構造になっている。よって12階で降りたら神社には行けないのだ。

実は駅側にあるエレベーター3基のうち一部には神社参拝は11階で降りてエスカレーターで行くようにという注意書きが貼ってある。これがないエレベーターに乗るとたどり着けないのである。

よって11階で降りて飲食店街を抜け、ちょっと珍しい螺旋エスカレーターがあるのでそれに乗れば無地に12階の屋上テラス前に出るので、扉を開けて外に出ると神社がある。

■神様との約束を忘れて怒られた由緒

当社の由緒は非常に具体的で、江戸時代の前期、寛永年間にさかのぼる。小倉版の藩士が江戸在付中に患った疱瘡の平癒祈願で江戸の瘡守稲荷神社に誓願を行ったのが発端だった。その際に速やかに平癒したあかつきには帰省したのちに祠を建立して熱く敬う旨を誓願した。

その甲斐あってか当時は不治の病だった疱瘡は完治しよろこび勇んで小倉に戻ったものの、忙しさにかまけて祠建立を忘れてしまった。しびれを切らした神様が枕元に立ち、怒られてしまったのだからさぞ慌てただろう。

こうして無事に祠を建立し、今日に至るわけだが、当地に商業ビルが建つことが決まり神社を屋上にお祀りすることになった。よってよくあるデパートやビルの屋上に後から勧請したものではなく、神社の方が先だったのである。よってかなり立派な社殿が建つ。

しかし江戸時代から多くの御神徳があり推計されている神社が、商業施設の休業日や営業時間外には参拝できないという問題があった。そこでビル敷地内の歩道用地に遥拝所を建ててこの問題を解決した。

ビルを見上げれば社殿が見えるのに、1階の道路に面した形で遥拝所を建立するのは珍しい。しかもちゃんと玉垣に手水舎まであり、ちゃんと水が流れているのでお清めもできる。もちろん由緒書きも遥拝所に掲げられている。

コメント

コメントの使い方