■バスが来たからと道路に近づきすぎないで!

実際に乗客を乗せることはなかったが、バス待ちをしている乗客が多くいるバス停にはいくつも停車した。記者も覚えがあるのだが、バスが来るのが見えると道路のギリギリまで近づいて、ドアが開くなり乗り込もうとする。その思いはよくわかる。

しかしバスが停車する際にはバス停に近づき、東京23区内の場合は均一運賃で前乗りなので、前ドアを待っている乗客の前に停める。前輪は運転席や前ドアの後ろにあるので、どうしても近づく際に最前部が思ったよりもバス停に近づくことになる。角度が付く前述のようなバスベイの前後に路駐がある場合は特にそうだ。

そうでない場合は雨天だろうか。傘をさしている人は顔よりも前に傘が広がっているので、路上に傘が出てしまっていることがある。ましてやバスが来たから傘をたたもうと路上側に突き出してたたまれると接触の危険がある。

そういう危険がある場合は離れて止まることになるが、結果的にせっかくのノンステップバスなのに歩道から1段降りて路面からバスに乗り込むことになり、乗客にひと手間多くの手順が必要になる。

よっていずれの場合も、バスの接近を目視したら一歩引いて待っていただいた方がより安全で乗降がしやすい位置に停車できる。運転士もバス停の様子を見ているので一歩引いても、ちゃんと停車するから安心していただきたい。

■停止線は守って!

特にコミュニティバスは一筆書きの路線で狭い道路に入っていくことが多い。その際に狭い道路側の停止線はかなり手前に引かれている。この停止線は必ず守っていただきたい。

この停止線は路線バスが狭い道路側に曲がれる小回り半径を計算して引かれている。よってそれより前に出られるとバスは曲がれない。後ろに他の車両がいなければ後退できるが、詰まっていればそれもかなわない。

もちろん運転士はそんな交差点は特に注意して、前に出ている車両がありそうな雰囲気を察知したら交差点を少し大回りして曲がり切ろうとはするが、左折の場合はそれも限界がある。停止線は意味があってその場所に引かれているので、必ず守っていただきたい。

■バス運転士のストレスを減らす社会的コンセンサスも大事

まだまだ感じたことは多いが、それは別稿に譲るとして、多くの旅客を輸送しているバスの運行には協力していただきたいというのが、お願いの主旨である。

バスの運転士が不足している中で、例えば事故による行政的な責任が免許保有者個人たる運転士に及ぶのは、免許が与えられるのは事業者ではなくあくまでも個人なので変えようがない。しかし運行している運転士の余計なストレスがフリーに近づけば、環境は改善するのでバスの運行を優先する社会的コンセンサスの形成も大切なことなのかもしれない。

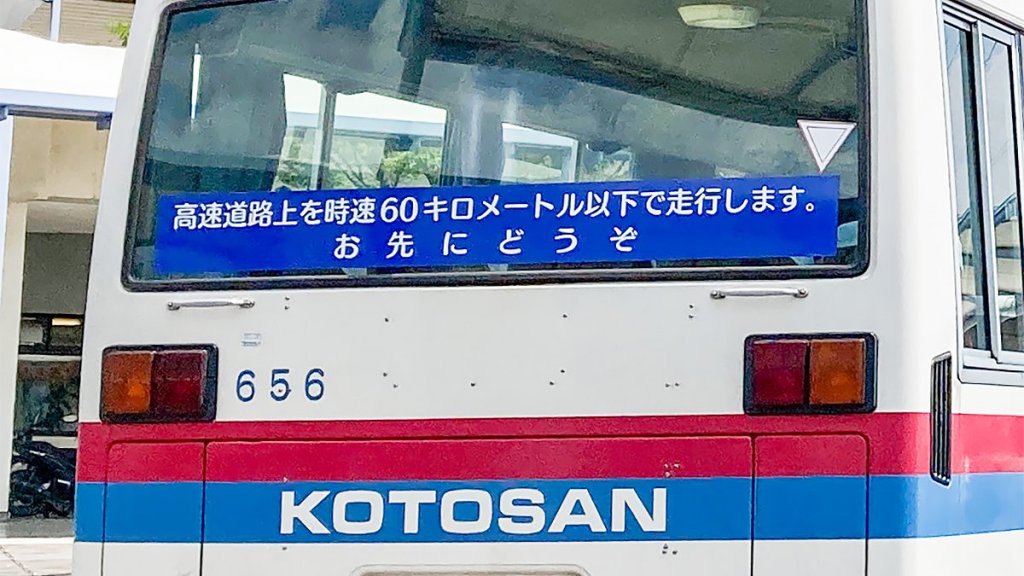

路線バスはトロイかもしれないし、後ろを走っているとじれったいかもしれないが、それを妨害してまで抜いてかっ飛ばしても、到着時間は1分と変わらないだろう。ぜひとも路線バスを温かい目で見守っていただければ幸いである。

【画像ギャラリー】【バス運転士不足問題】記者が体感したスムーズなバス運行のためのお願いあれこれ(10枚)画像ギャラリー

コメント

コメントの使い方