■グローバルループ

次はグローバルループについてである。長久手会場で大きなインパクトのある建造物で、1周は2.6kmと大阪・関西万博の大屋根リング(2km)よりも長い。また大屋根リングでは国産のスギ、ヒノキ、外国産のオウシュウアカマツがおよそ7:3の割合で使われているが、グローバスループはブラジル産のユーカリ植林材、愛知県産の間伐材、廃木材と廃プラスチックの混合材が使用されていた。

この上を走っていたのがグローバルトラムである。機関車に客車2両が連結された3両での車両だ。グローバルループ上にある4つの停留所を周り、1度乗車すると2つ先(グローバルループ半周)まで乗車できるシステムだった。駆動は電気なので真横を歩いていても排ガスの心配がない。

車両は低床で、今でいうバリアフリーなのがよかった。ちなみに木材で組まれたループ上と聞くと不安に思うかもしれないが、中央部は廃木材と廃プラスチックの混合材が使われ高強度だった。筆者も会期中に救急車が走行しているを見かけたことがあるが、緊急自動車の走行にも耐えられるようになっていた。

どちらかといえば新交通システムよりは遊園地のモーターカーのような感じだった。乗車しようと思っても何人くらい降りるのか分からないことや、会期後半でグローバルループ全体が来場者で埋まると混雑の要因となるため運休になり、昔の路面電車のような様相で満足な運行ができなかったようだ。

■SORAの原型がここに!

次は会場間の輸送バスである。大阪・関西万博は夢洲の会場しかないが愛・地球博では長久手会場と瀬戸会場の2つに分かれての開催なので2つの会場をつなぐ手段が必要だった。そこでモリゾーゴンドラというロープウェイと地上で結ぶ会場間燃料電池バスが用意された。

トヨタが開発した高圧水素ガスを燃料とする燃料電池とニッケル水素電池を使った2次電池を動力としてモーターを駆動させて走るバスでFCHV-BUS(Fuel Cell Hybrid Vehicle)燃料電池ハイブリッドバスと呼ばれた。二酸化炭素や窒素化合物を排出することなく排気は水だけという環境に優しい、21世紀にふさわしい乗り物として紹介されていた。

車体はトヨタ自動車と日野自動車の共同開発、ベースは日野ブルーリボンシティで屋根に高圧水素タンク、後部にモーターや電池を備えている。車内はノンステップ仕様で約10分で会場間を結んでいた。個人的には当時は目にすることが少ないフルラッピング車は中から外が見えにくくあまりいい印象はなかったが、最新技術を盛り込んだ会場間無料バスなのでよく利用した。会期後も実証実験で豊田市内を走行し、その後のFCバス「SORA」の開発につながる。

■駐車場にも新技術?

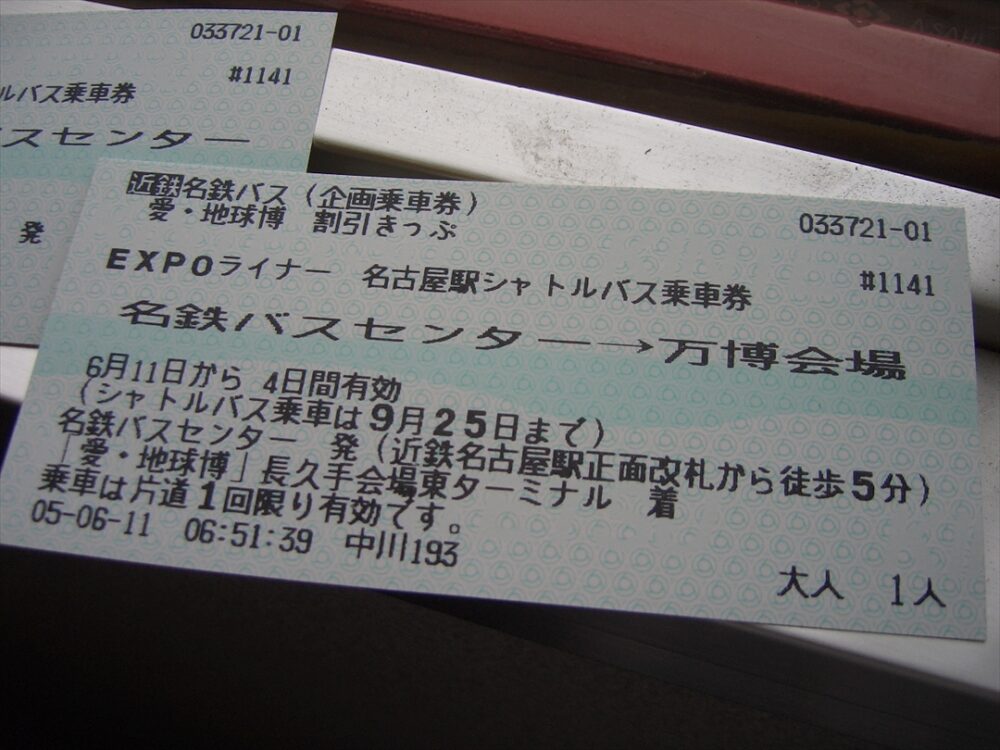

各所でシャトルバスは運行されていた。大阪・関西万博でもパーク&ライドがあるが、愛・地球博でも周辺6ヶ所に駐車場が整備され、シャトルバスが長久手会場のバスターミナルなどを結んでいた。車を停め、先に駐車料金を精算機で支払う際に乗車人数を選ぶと駐車コインなるものが出てくる。それを持ってバスに乗車し、帰りは出口ゲートに投入すると完了という流れだった。入口にはゲートがなく、これも新しい技術として取り入れられた。

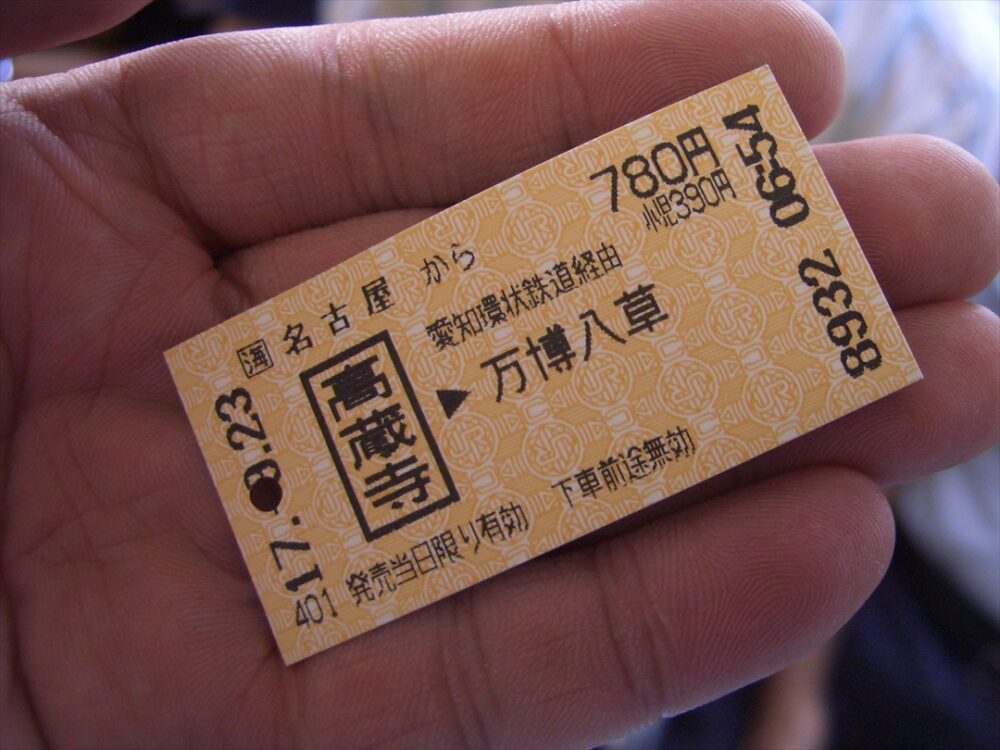

また混雑対策やルートの確保という点からリニモ、愛知環状鉄道の万博八草駅からシャトルバスで長久手・瀬戸会場へ向かうこともできた。駅の改札を出たところに各会場へ向かうシャトルバス、リニモの待ち時間が電光掲示板で案内され来場者はここでより早く会場へ向かう手段を選ぶことが出来た。

バスは名古屋市営交通局が担当し、CNGノンステップバスなど低公害に対応したバスで運行された。また長久手は名古屋市内ではないが、エリア外で市バスの車両に乗れるのもマニア的には貴重な光景だったはずだ。

コメント

コメントの使い方